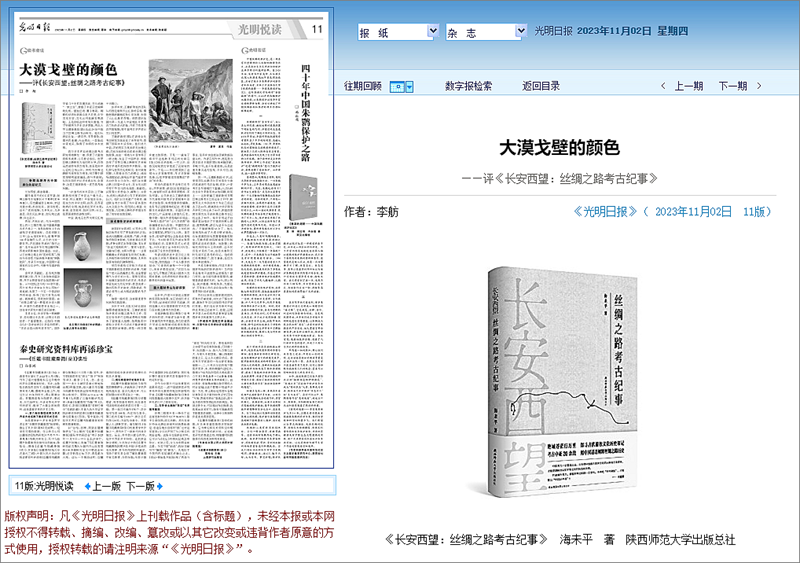

11月2日出(chū)版的(de)《光明日報》,刊發了(le/liǎo)由中國(guó)散文學會副會長、中國(guó)作協文藝理論評論委員會委員李舫撰寫的(de)書評文章《大(dà)漠戈壁的(de)顔色》,向讀者介紹并推薦了(le/liǎo)總社圖書《長安西望:絲綢之(zhī)路考古紀事》。

書評鏈接:

https://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2023-11/02/nw.D110000gmrb_20231102_1-11.htm

全文如下:

大(dà)漠戈壁的(de)顔色

——評《長安西望:絲綢之(zhī)路考古紀事》

李舫

争取絲路考古中國(guó)席位的(de)新紀元

長安西望,路途漫漫。

翻開海未平的(de)《長安西望:絲綢之(zhī)路考古紀事》(以(yǐ)下簡稱《長安西望》),曆史翻越崇山峻嶺、穿過戈壁沙漠,撲面而(ér)來(lái)。讀畢發現,這(zhè)片廣袤的(de)地(dì / de)域,幾多風雲、幾多迷思,我們無比神往,卻又知之(zhī)甚微、知之(zhī)甚少。

西安,古稱長安。作爲(wéi / wèi)中國(guó)曆史上(shàng)的(de)十三朝古都,是(shì)中國(guó)最具盛名的(de)古城之(zhī)一(yī / yì /yí),有其獨特的(de)文化内涵和(hé / huò)曆史遺迹地(dì / de)标。漢武帝建元三年(公元前138年),張骞率領100多名随行人(rén)員,從長安出(chū)發一(yī / yì /yí)路向西,開啓通往西域的(de)“鑿空之(zhī)旅”,也(yě)開拓出(chū)中華文明遠播西域、西域文明影響中國(guó)的(de)通道(dào)。自此,從古絲綢之(zhī)路上(shàng)的(de)“駝鈴陣陣”,到(dào)如今在(zài)亞歐大(dà)陸奔馳不(bù)息的(de)“鋼鐵駝隊”,傳承千年友誼,中國(guó)同中亞國(guó)家的(de)交往合作,不(bù)斷書寫着新的(de)傳奇。

奈何歲月蹉跎。正當東方雄獅沉睡之(zhī)際,西方工業革命迅猛發展,西方文明借勢在(zài)全球範圍内擴張。從19世紀至今的(de)100餘年裏,西方的(de)考古學家在(zài)長安以(yǐ)西的(de)廣袤地(dì / de)域,發現了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)個(gè)又一(yī / yì /yí)個(gè)驚動世界的(de)奇迹,取得了(le/liǎo)巨大(dà)的(de)考古成就(jiù)。扼腕頓足,恨我彼時(shí)國(guó)弱。在(zài)“絲綢之(zhī)路”這(zhè)一(yī / yì /yí)輝煌的(de)曆史大(dà)劇中,中國(guó)作爲(wéi / wèi)最重要(yào / yāo)的(de)主角之(zhī)一(yī / yì /yí),卻在(zài)學術研究中落後甚至缺席。

本質上(shàng)說(shuō),曆史學是(shì)一(yī / yì /yí)種闡釋學,是(shì)構建文化認同、達到(dào)文化自信的(de)一(yī / yì /yí)個(gè)重要(yào / yāo)載體。正如丹·布朗在(zài)《達·芬奇密碼》中所說(shuō)的(de)那樣,“曆史總是(shì)由勝利者書寫”。國(guó)外學者幾十年的(de)發掘沉澱,早已成就(jiù)“一(yī / yì /yí)家之(zhī)言”,掌握了(le/liǎo)中亞曆史闡釋的(de)先機。壁壘已成,圈子(zǐ)難破。闡釋的(de)話語權掌握在(zài)别人(rén)手裏,中華文化自信、文化認同也(yě)就(jiù)很難談起。正是(shì)面臨這(zhè)樣的(de)現實困境,爲(wéi / wèi)了(le/liǎo)突破西方曆史話語邏輯,西北大(dà)學王建新教授團隊長達20餘年緻力于(yú)絲綢之(zhī)路考古研究。他(tā)們從西安出(chū)發,一(yī / yì /yí)路向西,不(bù)畏艱險,沿着河西走廊、天山南北,一(yī / yì /yí)直抵達中亞地(dì / de)區,取得了(le/liǎo)豐碩的(de)學術成果。

西方學術界在(zài)絲綢之(zhī)路考古研究領域棋先一(yī / yì /yí)着,積累了(le/liǎo)大(dà)量的(de)資料和(hé / huò)成果,占有着話語權。世界絲綢之(zhī)路研究爲(wéi / wèi)他(tā)們所主導,自然而(ér)然地(dì / de)帶有西方視角,甚至歐洲中心論的(de)立場認知。如何爲(wéi / wèi)絲綢之(zhī)路研究找到(dào)東方視角,糾正整個(gè)研究領域明顯的(de)偏見,彌補其缺陷,從而(ér)達到(dào)曆史認識的(de)真實性、全面性,這(zhè)是(shì)王建新教授一(yī / yì /yí)直在(zài)思考的(de)問題。

一(yī / yì /yí)次意外的(de)學術活動,讓王建新教授找到(dào)了(le/liǎo)中亞這(zhè)個(gè)着力點。中亞,何以(yǐ)重要(yào / yāo)?中亞地(dì / de)區往東,是(shì)東方的(de)中華文明;往西,是(shì)西亞的(de)兩河文明、埃及的(de)尼羅河文明;往南,是(shì)印度河、恒河文明;往北,是(shì)草原地(dì / de)帶的(de)遊牧文明。

中亞,就(jiù)處在(zài)世界文明交彙的(de)十字路口。

20多年來(lái),王建新和(hé / huò)他(tā)的(de)團隊從河西走廊和(hé / huò)天山山脈的(de)東端,橫跨我國(guó)新疆地(dì / de)區和(hé / huò)中亞各國(guó),走到(dào)了(le/liǎo)天山山脈的(de)西端。他(tā)的(de)團隊是(shì)國(guó)内第一(yī / yì /yí)支進入中亞地(dì / de)區開展考古工作的(de)學術團體,開拓了(le/liǎo)我國(guó)考古學的(de)視野,将中國(guó)考古學界的(de)目光引向世界。

王建新教授團隊在(zài)遊牧文化考古研究方面走在(zài)了(le/liǎo)世界前列,取得了(le/liǎo)國(guó)際學術話語權。他(tā)們進入中亞,開始用東方視角研究絲綢之(zhī)路,用東方話語體系講述絲綢之(zhī)路的(de)故事,在(zài)這(zhè)一(yī / yì /yí)領域爲(wéi / wèi)中國(guó)争得了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)席之(zhī)地(dì / de),發出(chū)了(le/liǎo)中國(guó)聲音,徹底改變了(le/liǎo)世界絲綢之(zhī)路研究曆來(lái)被西方學者所把持的(de)學術格局。他(tā)們參與世界曆史的(de)研究,面對疑難問題,大(dà)膽提出(chū)自己的(de)觀點,挑戰所謂的(de)定論,展現出(chū)中國(guó)氣派的(de)學術自信和(hé / huò)文化自信。他(tā)們在(zài)絲綢之(zhī)路上(shàng)回望中華文化,在(zài)文化比較中對中華文化的(de)系統性、優越性,以(yǐ)及強大(dà)的(de)塑造力、凝聚力、生命力、組織力和(hé / huò)動員力有了(le/liǎo)更深刻的(de)認識。他(tā)們以(yǐ)文化遺産爲(wéi / wèi)載體,通過聯合考古實現了(le/liǎo)與中亞各國(guó)的(de)人(rén)文交流合作,促使民心相通、文明互鑒,爲(wéi / wèi)絲綢之(zhī)路經濟帶建設作出(chū)了(le/liǎo)實實在(zài)在(zài)的(de)貢獻。

學術事件記述的(de)新高度

讀罷《長安西望》,對西安以(yǐ)西地(dì / de)區的(de)曆史有了(le/liǎo)更加深刻的(de)認知。亞洲大(dà)陸腹地(dì / de),受地(dì / de)理、氣候、環境等多種因素影響,無數部落在(zài)此更替,多種文明在(zài)此争鋒交融,有太多“掠過大(dà)地(dì / de)的(de)疾風”。繁榮與富庶,交融與衍替,文明與野蠻……這(zhè)裏埋藏着太多的(de)謎底有待我們發掘、太多的(de)傳奇有待我們揭曉、太多的(de)故事有待我們演繹續寫。

采用非虛構文學的(de)方式記述王建新教授及其團隊的(de)故事,無疑是(shì)個(gè)宏大(dà)而(ér)浩瀚的(de)工程,也(yě)是(shì)需要(yào / yāo)勇氣與學識的(de)壯舉。要(yào / yāo)想寫明這(zhè)片地(dì / de)域豐富而(ér)悠久的(de)曆史,作者必須首先成爲(wéi / wèi)曆史學家;要(yào / yāo)想說(shuō)清一(yī / yì /yí)路向西的(de)曆史演變、風物掌故,作者必須努力成爲(wéi / wèi)積澱深厚的(de)考古學者。

值得一(yī / yì /yí)提的(de)是(shì),這(zhè)部厚重著作問世背後的(de)故事。

2021年9月,《美文》雜志副主編穆濤敏銳地(dì / de)發現,王建新教授所開展的(de)絲綢之(zhī)路考古工作,用實實在(zài)在(zài)的(de)行動和(hé / huò)成果響應和(hé / huò)服務了(le/liǎo)國(guó)家重大(dà)戰略,如果能用非虛構文學的(de)方式記述王建新教授及其團隊的(de)事迹,将是(shì)一(yī / yì /yí)件非常有意義的(de)事情。于(yú)是(shì)——就(jiù)有了(le/liǎo)海未平這(zhè)些妙不(bù)可言的(de)文章在(zài)《美文》雜志的(de)連載,一(yī / yì /yí)年之(zhī)後,這(zhè)些沉甸甸的(de)文字變成了(le/liǎo)沉甸甸的(de)著作。于(yú)是(shì)——我們便看到(dào)了(le/liǎo)這(zhè)部由文學家做軍師、考古學家做先鋒、曆史學家做史官的(de)集團“作戰”的(de)成果。

所幸作者海未平出(chū)身曆史專業,學養深厚,讀完《長安西望》全書,掩卷那刻不(bù)由得深深慨歎:不(bù)負所望。全書講述以(yǐ)王建新教授爲(wéi / wèi)代表的(de)中國(guó)考古學者投身中亞考古的(de)故事,有理想萌芽的(de)鋪陳,也(yě)有考古過程艱難的(de)記述,更有耀眼學術成就(jiù)的(de)展現。豐富而(ér)多變的(de)文化,廣遠地(dì / de)域上(shàng)的(de)悠久曆史,像詩歌一(yī / yì /yí)般從作者筆端汩汩流出(chū),“種群大(dà)熔爐”的(de)“文化萬花筒”徐徐鋪展在(zài)世人(rén)面前。豐富的(de)知識呈現,并非簡單地(dì / de)羅列,文學的(de)技法點綴其間,更加引人(rén)入勝。讀完全書,發現作者用心之(zhī)處也(yě)正體現于(yú)此。書中時(shí)常可見作者這(zhè)種看似閑庭信步,實則别具匠心的(de)走筆,不(bù)僅豐富了(le/liǎo)全書的(de)知識内容,也(yě)拓展了(le/liǎo)全書的(de)思想厚度。

作者試圖講述中亞曆史上(shàng)發生過的(de)六次較大(dà)規模的(de)文化融合與衍替,卻先抛出(chū)一(yī / yì /yí)個(gè)令人(rén)感傷的(de)結論:“中亞真的(de)就(jiù)是(shì)一(yī / yì /yí)個(gè)十字路口,來(lái)往的(de)都是(shì)過客。”正因爲(wéi / wèi)如此,它幾乎集成了(le/liǎo)歐亞大(dà)陸各大(dà)文明的(de)要(yào / yāo)素,它的(de)多樣性正是(shì)絲綢之(zhī)路多樣性的(de)集中體現。

重大(dà)題材表達的(de)新探索

在(zài)書中,作者不(bù)隻叙述王建新教授團隊的(de)故事,也(yě)記述他(tā)們的(de)工作内容,記錄他(tā)們的(de)學術成就(jiù),其間也(yě)融入對王建新教授學術曆程乃至絲綢之(zhī)路考古的(de)思索。

王建新教授團隊勇做中亞考古的(de)先行者、開拓者與奮鬥者,勇于(yú)突破西方學術壁壘,努力打破西方學者在(zài)該領域對話語權的(de)控制。毫無疑問,王建新教授團隊的(de)事業,是(shì)具有突出(chū)政治貢獻和(hé / huò)政治意義的(de)。作者在(zài)寫作中,更是(shì)努力真實叙述王建新團隊的(de)卓越貢獻,不(bù)喊口号,也(yě)不(bù)生硬拔高,而(ér)是(shì)注重用事實進行呈現,平實可信,流暢準确。

那一(yī / yì /yí)年,王建新教授63歲,正帶領團隊在(zài)撒馬爾罕的(de)澤拉夫善河流域進行考古發掘,彼時(shí),中亞考古工作剛剛打下基礎,大(dà)月氏研究還有許多懸而(ér)未決的(de)問題,時(shí)間上(shàng)——這(zhè)時(shí)距離王建新教授開展絲綢之(zhī)路考古已經過去了(le/liǎo)17年,距離西北大(dà)學創辦考古專業已經過去了(le/liǎo)近60年,距離西北大(dà)學開展考古研究已經過去了(le/liǎo)80年,距離前輩黃文弼先生開創絲綢之(zhī)路考古已經過去了(le/liǎo)90年。海未平用近乎白描的(de)筆法描述了(le/liǎo)王建新的(de)嘔心瀝血、披荊斬棘,讀後無法不(bù)爲(wéi / wèi)之(zhī)動容:“王建新教授63歲了(le/liǎo)。他(tā)頭發被風吹成了(le/liǎo)大(dà)漠戈壁的(de)顔色,長而(ér)濃密的(de)眉毛表露着剛毅和(hé / huò)堅定,沉靜的(de)眼神閃爍着閱曆和(hé / huò)智慧積澱出(chū)來(lái)的(de)通透。他(tā)臉膛上(shàng)的(de)皺紋如同岩石上(shàng)的(de)刻痕,這(zhè)不(bù)僅僅是(shì)歲月的(de)刀功,也(yě)是(shì)執着和(hé / huò)無時(shí)無刻不(bù)在(zài)思考的(de)印記。他(tā)的(de)背已經微微駝了(le/liǎo),因爲(wéi / wèi)謙遜,也(yě)因爲(wéi / wèi)常年奔波操勞。”

大(dà)漠戈壁的(de)顔色,何嘗不(bù)是(shì)王建新和(hé / huò)他(tā)的(de)團隊的(de)顔色?又何嘗不(bù)是(shì)海未平這(zhè)部作品的(de)顔色?曾幾何時(shí),金戈鐵馬踏碎琵琶語,葡萄美酒盛滿夜光杯。如今,目之(zhī)所見,黃沙漫漫、烽煙袅袅、戈壁茫茫,可是(shì)有心的(de)人(rén)會在(zài)荒涼的(de)土地(dì / de)裏看到(dào)時(shí)間的(de)漣漪。

我們應該向王建新教授團隊所做的(de)貢獻緻敬,向矢志于(yú)探古求源、激揚中華文化自信的(de)考古學家們緻敬。我們也(yě)應該向海未平這(zhè)樣優秀的(de)記述者學習、緻敬,讓更多華夏兒女的(de)優秀故事保留在(zài)璀璨的(de)中華民族現代文明之(zhī)中。

(作者:李舫,系中國(guó)散文學會副會長、中國(guó)作協文藝理論評論委員會委員)

編輯/李宣儀 審核/王笑一(yī / yì /yí)

總社微信公衆号

總社微信公衆号 首陽雲知

首陽雲知