“文化是(shì)一(yī / yì /yí)個(gè)國(guó)家、一(yī / yì /yí)個(gè)民族的(de)靈魂。文化興國(guó)運興,文化強民族強。”

黨的(de)十八大(dà)以(yǐ)來(lái),習近平總書記高度重視文化建設,堅持以(yǐ)人(rén)民爲(wéi / wèi)中心的(de)工作導向,舉旗幟、聚民心、育新人(rén)、興文化、展形象,牢牢掌握意識形态工作領導權,建設具有強大(dà)凝聚力和(hé / huò)引領力的(de)社會主義意識形态,建設社會主義文化強國(guó),激發全民族文化創新創造活力,更好構築中國(guó)精神、中國(guó)價值、中國(guó)力量。

“築牢中華兒女團結奮進、一(yī / yì /yí)往無前的(de)思想基礎”

在(zài)全黨全社會喜迎黨的(de)二十大(dà)勝利召開之(zhī)際,《習近平談治國(guó)理政》第四卷以(yǐ)中英文版出(chū)版,面向海内外發行。

“民心是(shì)最大(dà)的(de)政治”“我們黨是(shì)全心全意爲(wéi / wèi)人(rén)民服務的(de)黨”“把人(rén)民對美好生活的(de)向往作爲(wéi / wèi)始終不(bù)渝的(de)奮鬥目标”……山西太原市迎澤區委黨校迎澤街道(dào)分校教室裏,數十名街道(dào)、社區幹部圍繞最新出(chū)版的(de)《習近平談治國(guó)理政》第四卷展開學習并進行交流分享。

從第一(yī / yì /yí)卷到(dào)第四卷,這(zhè)一(yī / yì /yí)著作集中展現了(le/liǎo)馬克思主義中國(guó)化時(shí)代化的(de)最新成果。

當中國(guó)特色社會主義進入新時(shí)代,向外看,世界範圍内思想文化相互激蕩;向内看,我國(guó)社會思想觀念深刻變化。立志于(yú)中華民族千秋偉業,以(yǐ)習近平同志爲(wéi / wèi)核心的(de)黨中央舉旗定向、守正創新,堅持把馬克思主義基本原理同中國(guó)具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合,爲(wéi / wèi)國(guó)家立心、爲(wéi / wèi)民族立魂,用真理之(zhī)光照亮複興之(zhī)路。

十年來(lái),意識形态領域形勢發生全局性、根本性轉變——

确立和(hé / huò)堅持馬克思主義在(zài)意識形态領域指導地(dì / de)位的(de)根本制度,健全意識形态工作責任制,推動全黨動手抓宣傳思想工作,守土有責、守土負責、守土盡責;

召開全國(guó)宣傳思想工作會議,分别召開文藝工作、黨的(de)新聞輿論工作、網絡安全和(hé / huò)信息化工作、哲學社會科學工作座談會和(hé / huò)全國(guó)高校思想政治工作會議,闡明原則立場,廓清理論是(shì)非,校正工作導向;

用黨的(de)創新理論武裝全黨、教育人(rén)民、指導實踐,深化馬克思主義理論研究和(hé / huò)建設,推進中國(guó)特色哲學社會科學學科體系、學術體系、話語體系建設;

推動媒體融合發展,健全互聯網領導和(hé / huò)管理體制,堅持依法管網治網,營造清朗的(de)網絡空間……

一(yī / yì /yí)系列重要(yào / yāo)講話、一(yī / yì /yí)個(gè)個(gè)重大(dà)部署、一(yī / yì /yí)項項有力舉措,推動意識形态領域向上(shàng)向好态勢不(bù)斷鞏固。

十年來(lái),全社會凝聚力和(hé / huò)向心力極大(dà)提升——

這(zhè)是(shì)2021年6月22日在(zài)北京拍攝的(de)中國(guó)共産黨曆史展覽館外景。新華社記者 鞠煥宗 攝

2021年仲夏時(shí)節,中國(guó)共産黨曆史展覽館開館。一(yī / yì /yí)年多來(lái),前來(lái)參觀的(de)社會各界人(rén)士絡繹不(bù)絕,人(rén)們在(zài)這(zhè)裏讀懂中國(guó)共産黨人(rén)的(de)精神譜系,感悟一(yī / yì /yí)個(gè)偉大(dà)政黨的(de)初心使命。

人(rén)無精神不(bù)立,國(guó)無精神不(bù)強。

黨的(de)十八大(dà)以(yǐ)來(lái),以(yǐ)習近平同志爲(wéi / wèi)核心的(de)黨中央堅持以(yǐ)社會主義核心價值觀引領文化建設,注重用社會主義先進文化、革命文化、中華優秀傳統文化培根鑄魂。

“壯烈啊!陳樹湘是(shì)犧牲英雄中很典型的(de)一(yī / yì /yí)個(gè)。”

2021年4月25日,廣西紅軍長征湘江戰役紀念館,走到(dào)油畫《陳樹湘》前,習近平總書記由衷感歎。

在(zài)紅軍長征湘江戰役紀念館的(de)油畫《陳樹湘》前,黨員們聆聽講解員講述陳樹湘爲(wéi / wèi)蘇維埃流盡最後一(yī / yì /yí)滴血的(de)故事(2021年5月18日攝)。新華社記者 張愛林 攝

跟随習近平總書記的(de)足迹,紀念碑前每一(yī / yì /yí)個(gè)莊重的(de)鞠躬、紀念館内每一(yī / yì /yí)次深情的(de)凝望、對英雄故事每一(yī / yì /yí)回動情的(de)講述,都彰顯着對中國(guó)精神的(de)崇尚與弘揚。

“我們要(yào / yāo)建設的(de)社會主義現代化強國(guó),不(bù)僅要(yào / yāo)在(zài)物質上(shàng)強,更要(yào / yāo)在(zài)精神上(shàng)強。”

從廣泛開展中國(guó)特色社會主義和(hé / huò)中國(guó)夢宣傳教育、推動理想信念教育常态化制度化、完善思想政治工作體系,到(dào)建立健全黨和(hé / huò)國(guó)家功勳榮譽表彰制度、設立烈士紀念日,再到(dào)深化群衆性精神文明創建、建設新時(shí)代文明實踐中心、推動學習大(dà)國(guó)建設……理想信念的(de)根基更加牢固,精神文明的(de)花朵愈發燦爛。

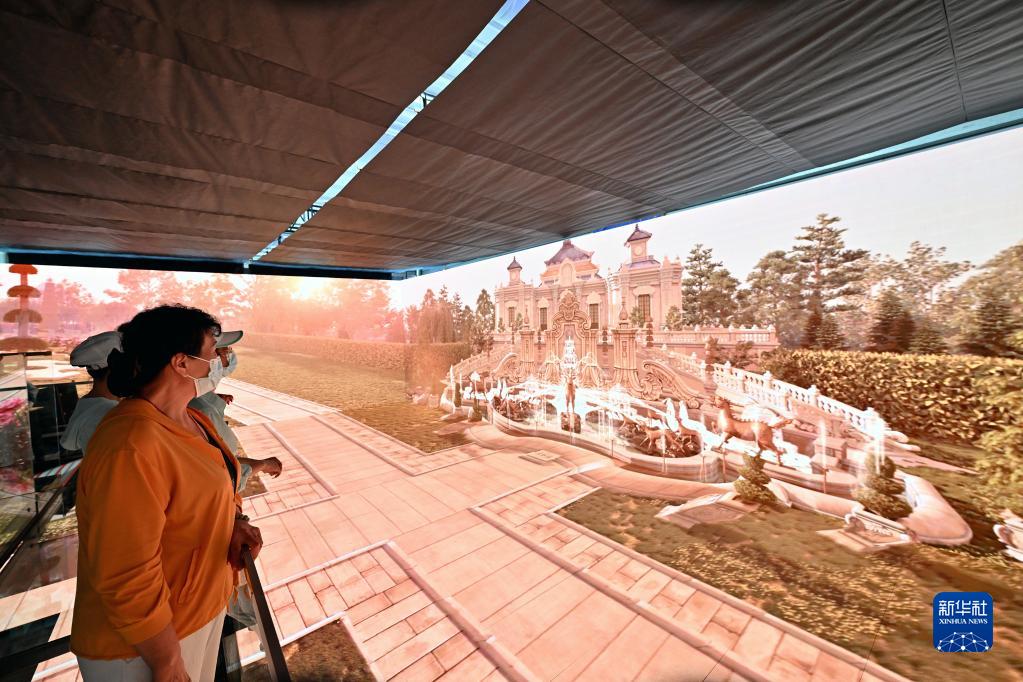

參觀者在(zài)2022年中國(guó)國(guó)際服務貿易交易會文旅服務專題展良業夜遊展台的(de)《千機圓明》沉浸體驗空間内欣賞數字技術模拟的(de)圓明園景象(2022年9月5日攝)。新華社記者 李鑫 攝

放眼新時(shí)代,正能量更強勁、主旋律更高昂,中華民族的(de)精神之(zhī)光競相閃耀。

“實現中華文化的(de)創造性轉化和(hé / huò)創新性發展”

中秋佳節,杭州良渚,中國(guó)國(guó)家版本館杭州分館“文潤閣”用鏡頭記錄了(le/liǎo)月光下的(de)詩情宋韻。月光千年未變,時(shí)代已萬象更新。

2022年7月底,中國(guó)國(guó)家版本館正式開館。這(zhè)座新時(shí)代的(de)國(guó)家文化殿堂,護文明之(zhī)火種、傳永續之(zhī)文脈,充分體現着我們黨傳承發展中華文化的(de)高度自覺、汲取曆史智慧更好走向未來(lái)的(de)曆史主動。

沒有高度文化自信、沒有文化繁榮興盛就(jiù)沒有中華民族偉大(dà)複興。

小朋友在(zài)上(shàng)海博物館舉行的(de)“宅茲中國(guó)——河南夏商周三代文明展”上(shàng)參觀(2022年7月30日攝)。新華社記者 任珑 攝

“中華優秀傳統文化是(shì)中華民族的(de)突出(chū)優勢,是(shì)我們在(zài)世界文化激蕩中站穩腳跟的(de)根基,必須結合新的(de)時(shí)代條件傳承和(hé / huò)弘揚好。”

習近平總書記高度重視傳承弘揚中華優秀傳統文化,鮮明提出(chū)堅定文化自信并将其納入中國(guó)特色社會主義“四個(gè)自信”,鮮明提出(chū)“堅持把馬克思主義基本原理同中國(guó)具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合”,推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展。

在(zài)習近平總書記親自關心推動下,中華文脈在(zài)赓續傳承中弘揚光大(dà),彰顯出(chū)強大(dà)的(de)生命力、凝聚力、影響力——

《關于(yú)加強文物保護利用改革的(de)若幹意見》《長城、大(dà)運河、長征國(guó)家文化公園建設方案》《關于(yú)在(zài)城鄉建設中加強曆史文化保護傳承的(de)意見》等出(chū)台,中華優秀傳統文化傳承發展工程深入實施,國(guó)家文化軟實力的(de)根基更爲(wéi / wèi)堅實;

觀衆在(zài)中國(guó)工藝美術館(也(yě)稱中國(guó)非物質文化遺産館)觀看北京絹人(rén)工藝品(2022年9月10日攝)。新華社記者 陳鍾昊 攝

深入開展文化資源普查梳理,摸清文化資源家底,文化遺産保護躍上(shàng)新台階,我國(guó)有42個(gè)非物質文化遺産項目列入聯合國(guó)教科文組織名錄、居世界第一(yī / yì /yí);

《記住鄉愁》《典籍裏的(de)中國(guó)》《國(guó)家寶藏》《唐宮夜宴》等電視節目“圈粉”無數,傳統節日文化深入人(rén)心,文物熱、非遺熱等紛紛興起……中華優秀傳統文化融入經濟社會發展和(hé / huò)人(rén)們日常生活,煥發當代價值和(hé / huò)永恒魅力;

一(yī / yì /yí)系列重大(dà)外交活動全方位、多角度向世界介紹中國(guó)經驗、傳遞中國(guó)聲音;多層次的(de)文化交流廣泛開展,“感知中國(guó)”“歡樂春節”“四海同春”等對外文化交流活動在(zài)全球掀起中國(guó)熱……向世界講好中國(guó)故事,傳播好中國(guó)聲音,國(guó)家文化軟實力、中華文化影響力明顯提升。

“讓收藏在(zài)博物館裏的(de)文物、陳列在(zài)廣闊大(dà)地(dì / de)上(shàng)的(de)遺産、書寫在(zài)古籍裏的(de)文字都活起來(lái),讓中華文明同世界各國(guó)人(rén)民創造的(de)豐富多彩的(de)文明一(yī / yì /yí)道(dào),爲(wéi / wèi)人(rén)類提供正确的(de)精神指引和(hé / huò)強大(dà)的(de)精神動力。”

觀衆在(zài)北京中國(guó)國(guó)家博物館參觀“瑞虎佑安——二〇二二新春展”(2022年1月19日攝)。新華社記者 金良快 攝

堅定文化自信,建設文化強國(guó),在(zài)與時(shí)俱進、守正創新中,中華文化綻放出(chū)新的(de)時(shí)代光彩,推動中華文明與各國(guó)文明美美與共、和(hé / huò)合共生。

“激發全民族文化創新創造活力”

戴上(shàng)AR眼鏡,探尋“稀世珍寶”伯矩鬲背後的(de)故事;在(zài)虛實融合的(de)數字空間中,沉浸式“雲”遊敦煌莫高窟……2022年中國(guó)國(guó)際服務貿易交易會上(shàng),科技與文化相融合讓參觀者“跨越千裏、穿越千年”。

“推進公共文化數字化建設,促進基層文化設施布局優化和(hé / huò)資源共享,擴大(dà)優質文化産品和(hé / huò)服務供給,支持文化産業發展……”2022年政府工作報告明确文化惠民“大(dà)禮包”,讓人(rén)民群衆切身感受到(dào)“文化小康”帶來(lái)的(de)幸福感。

十年來(lái),以(yǐ)習近平新時(shí)代中國(guó)特色社會主義思想爲(wéi / wèi)指導,我國(guó)文化建設呈現蓬勃發展、更加繁榮的(de)生動景象,全黨全國(guó)各族人(rén)民文化自信明顯增強,全民族文化創新創造活力全面迸發。

2019年全國(guó)兩會期間,習近平總書記看望文化藝術界、社會科學界全國(guó)政協委員,強調“要(yào / yāo)堅定文化自信、把握時(shí)代脈搏、聆聽時(shí)代聲音,堅持與時(shí)代同步伐、以(yǐ)人(rén)民爲(wéi / wèi)中心、以(yǐ)精品奉獻人(rén)民、用明德引領風尚”。

堅持把社會效益放在(zài)首位、社會效益和(hé / huò)經濟效益相統一(yī / yì /yí),推進文化事業和(hé / huò)文化産業全面發展,爲(wéi / wèi)人(rén)民提供了(le/liǎo)更多更好的(de)精神食糧。

新時(shí)代的(de)文藝園地(dì / de)百花齊放、碩果累累——

天津市和(hé / huò)平區新星小學學生在(zài)觀看電影《我和(hé / huò)我的(de)祖國(guó)》(2021年9月28日攝)。新華社記者 李然 攝

電影《我和(hé / huò)我的(de)祖國(guó)》《長津湖》,電視劇《覺醒年代》《山海情》等具有曆史厚重感和(hé / huò)現實關懷;報告文學《鄉村國(guó)是(shì)》《十八洞村的(de)十八個(gè)故事》等生動講述脫貧攻堅故事;長篇小說(shuō)《人(rén)世間》《主角》等現實題材佳作摘得“茅盾文學獎”桂冠;歌曲《堅信愛會赢》、話劇《護士日記》等讴歌疫情中的(de)凡人(rén)英雄;複排民族歌劇《黨的(de)女兒》、舞劇《永不(bù)消逝的(de)電波》等創新形式再現英雄形象;重大(dà)主題文藝活動《奮鬥吧 中華兒女》《偉大(dà)征程》等引發社會熱烈反響……

老百姓的(de)文化生活日益豐富、多姿多彩——

觀衆在(zài)北京中國(guó)美術館觀看第十三屆中國(guó)藝術節全國(guó)優秀美術作品展覽中的(de)作品《呦呦鹿鳴》(2022年9月2日攝)。新華社記者 陳鍾昊 攝

在(zài)北京國(guó)家圖書館,工作人(rén)員在(zài)介紹“經典,予生活以(yǐ)詩意——‘文津經典誦讀’十周年主題展”(2022年9月7日攝)。新華社記者 殷剛 攝

回應人(rén)民群衆新需求新期待,十年來(lái),我國(guó)深化文化改革發展,文化領域供給側結構性改革深入推進,公共文化服務體系更加健全。截至2021年底,全國(guó)共有廣播電視播出(chū)機構2542個(gè),公共圖書館3215個(gè),文化館3316個(gè),博物館6183個(gè)。到(dào)目前爲(wéi / wèi)止,實現了(le/liǎo)所有公共圖書館、文化館、美術館、綜合文化站和(hé / huò)大(dà)部分博物館免費開放。

向着人(rén)類最先進的(de)方面注目,向着人(rén)類精神世界的(de)最深處探尋,文化強國(guó)建設步履矯健。

人(rén)民有信仰,國(guó)家有力量,民族有希望!

在(zài)以(yǐ)習近平同志爲(wéi / wèi)核心的(de)黨中央堅強領導下,新時(shí)代的(de)中國(guó)正以(yǐ)更加堅定的(de)文化自信,書寫社會主義文化強國(guó)建設的(de)絢麗新篇。

(新華社記者 史競男)

(責任編輯:王笑一(yī / yì /yí))

總社微信公衆号

總社微信公衆号 首陽雲知

首陽雲知