4月6日,《中國(guó)社會科學報》刊發本報記者陸航的(de)專訪文章《石興邦:中國(guó)全景式聚落考古的(de)開創者》,向讀者講述了(le/liǎo)我國(guó)著名考古學家石興邦先生與考古結緣一(yī / yì /yí)生的(de)故事,以(yǐ)及在(zài)學術出(chū)版方面的(de)成果。

文章鏈接:https://epaper.csstoday.net/epaper/read.do?m=i&iid=6272&eid=43773&sid=202380&idate=12_2022-04-06

全文如下:

石興邦:中國(guó)全景式聚落考古的(de)開創者

陸航

學人(rén)小傳

石興邦,著名考古學家,1923年生于(yú)陝西省耀縣。1949年考入浙江大(dà)學人(rén)類學系,攻讀碩士研究生。1950年跟随導師夏鼐到(dào)中國(guó)科學院考古研究所工作。1963—1976年先後在(zài)陝西省考古研究所、陝西省博物館、陝西省文物管理委員會工作。1976—1984年在(zài)中國(guó)社會科學院考古研究所工作,先後任副研究員、研究員,兼第一(yī / yì /yí)研究室副主任。1984年後任職陝西省考古研究所。著有《西安半坡——氏族部落文化聚落的(de)發掘研究》《半坡氏族公社》等,主編和(hé / huò)參與編纂了(le/liǎo)《輝縣發掘報告》《中國(guó)原始文化論集》《黃帝與中國(guó)傳統文化研究》《考古學研究》和(hé / huò)《周秦文化研究》等十多部重要(yào / yāo)學術著作。發表《陝西渭水流域新石器時(shí)代的(de)仰韶文化》《黃河流域原始社會考古研究上(shàng)的(de)若幹問題》《黃河上(shàng)遊的(de)父系氏族社會——齊家文化社會經濟形态的(de)探索》《從考古學文化探讨我國(guó)私有制和(hé / huò)國(guó)家的(de)起源問題》《中國(guó)新石器時(shí)代文化體系及有關問題》《仰韶文化彩陶紋飾的(de)辯證發展及其源流的(de)考察》等有影響力的(de)論文。

2021年10月17日,仰韶文化發現和(hé / huò)中國(guó)現代考古學誕生100周年之(zhī)際,習近平總書記代表黨中央,向全國(guó)考古工作者緻以(yǐ)熱烈的(de)祝賀和(hé / huò)誠摯的(de)問候:“100年來(lái),幾代考古人(rén)筚路藍縷、不(bù)懈努力,取得一(yī / yì /yí)系列重大(dà)考古發現,展現了(le/liǎo)中華文明起源、發展脈絡、燦爛成就(jiù)和(hé / huò)對世界文明的(de)重大(dà)貢獻,爲(wéi / wèi)更好認識源遠流長、博大(dà)精深的(de)中華文明發揮了(le/liǎo)重要(yào / yāo)作用。”

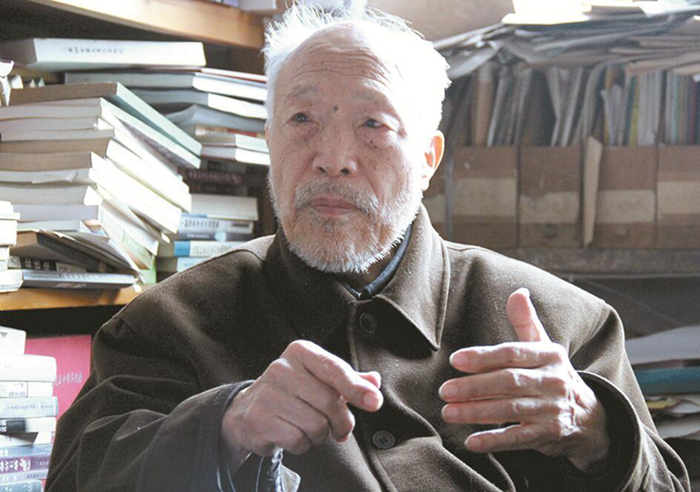

石興邦先生接受記者采訪 本報記者 陸航/攝

白壽之(zhī)年的(de)石興邦先生,是(shì)我國(guó)健在(zài)的(de)考古學家中最年長的(de)一(yī / yì /yí)位。他(tā)親曆了(le/liǎo)新中國(guó)考古事業從無到(dào)有、從小到(dào)大(dà)、由弱到(dào)強、走向世界發展的(de)完整曆程,更親眼見證了(le/liǎo)新中國(guó)文物工作者思想理念從考古到(dào)文化遺産保護的(de)轉變曆程。

2018年10月在(zài)成都舉行的(de)第二屆中國(guó)考古學大(dà)會上(shàng),石興邦先生榮獲中國(guó)考古學大(dà)會終身成就(jiù)獎。頒獎詞寫道(dào):在(zài)中國(guó)科學院考古研究所工作期間,石興邦先生主要(yào / yāo)負責西安半坡遺址發掘、關中地(dì / de)區考古調查等田野考古工作,同時(shí)還參加了(le/liǎo)《中國(guó)史稿》第一(yī / yì /yí)卷和(hé / huò)《中國(guó)大(dà)百科全書·考古卷》的(de)編寫工作,後來(lái)又主持發掘了(le/liǎo)山西沁水下川和(hé / huò)陝西臨潼白家村兩處重要(yào / yāo)遺址的(de)發掘。在(zài)陝西工作期間,他(tā)重點發掘了(le/liǎo)秦鹹陽、鳳翔和(hé / huò)周原等周秦遺址和(hé / huò)李家村、下孟村等原始文化遺存,建立了(le/liǎo)銅川耀州窯、漢陰、綏德等數十個(gè)工作站,開展了(le/liǎo)秦始皇兵馬俑一(yī / yì /yí)号坑的(de)發掘研究、秦始皇陵的(de)勘探研究等工作,完善了(le/liǎo)全省的(de)考古體制,培養了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)大(dà)批高級研究人(rén)員。

由于(yú)年事已高和(hé / huò)身體原因,老先生當天未能到(dào)場。陝西省考古研究院院長孫周勇代石興邦先生領獎。

“能夠替石老先生領獎,很激動也(yě)很光榮。”孫周勇說(shuō),“石老先生把人(rén)類學的(de)研究方法和(hé / huò)考古學的(de)研究方法結合起來(lái),去解釋早期的(de)原始社會。《西安半坡——氏族部落文化聚落的(de)發掘研究》是(shì)一(yī / yì /yí)部考古報告的(de)經典之(zhī)作,開創了(le/liǎo)新的(de)考古範式。”

半坡遺址是(shì)20世紀五六十年代黃河流域發現的(de)規模最大(dà)、保存最完整的(de)環壕聚落,其遺存豐富,揭示了(le/liǎo)距今6000多年前,一(yī / yì /yí)處典型的(de)新石器時(shí)代仰韶文化聚落的(de)豐富文化内涵,包括社會組織、生産生活、經濟形态、婚姻狀況、風俗習慣、文化藝術等多個(gè)方面。1958年建立的(de)我國(guó)首座遺址博物館——西安半坡遺址博物館,就(jiù)是(shì)在(zài)石老先生主持發掘的(de)基礎上(shàng)建立起來(lái)的(de),目前仍然展示着當年石興邦先生提領發掘的(de)成果。

道(dào)雖迩,不(bù)行不(bù)至;事雖小,不(bù)爲(wéi / wèi)不(bù)成。西安半坡遺址博物館的(de)台階前,立着一(yī / yì /yí)尊石興邦先生的(de)半身塑像。作爲(wéi / wèi)西安半坡遺址發掘的(de)主持人(rén),他(tā)用一(yī / yì /yí)柄手鏟,發掘出(chū)了(le/liǎo)史前文明的(de)秘密和(hé / huò)未知細節。

1

難忘師恩

從記者第一(yī / yì /yí)次見到(dào)石興邦先生到(dào)多次采訪後的(de)熟識,已經過去9年。然而(ér),首次采訪的(de)場景依然曆曆在(zài)目……在(zài)交談中,老先生念念不(bù)忘的(de)是(shì)引領自己走向學術之(zhī)路的(de)諸多恩師和(hé / huò)事業起步的(de)工作單位。

那是(shì)2013年的(de)初冬,《中國(guó)社會科學報》“大(dà)家印象”欄目計劃采訪石興邦先生,聯系好具體時(shí)間後,我們3位記者來(lái)到(dào)位于(yú)陝西省考古研究院東辦公樓二樓的(de)一(yī / yì /yí)間辦公室。房間内的(de)地(dì / de)面和(hé / huò)書桌、書架上(shàng),層層疊疊堆滿書籍和(hé / huò)資料,幾乎無立錐之(zhī)地(dì / de),我們隻好放棄拍攝視頻的(de)計劃,改爲(wéi / wèi)文字采訪。

“中國(guó)社會科學院是(shì)我的(de)老家,咱們是(shì)一(yī / yì /yí)家人(rén)啊!”剛一(yī / yì /yí)見到(dào)我們,老先生一(yī / yì /yí)把抓住我的(de)手,充滿熱情地(dì / de)攀談起淵源。

“1949年夏鼐先生在(zài)浙江大(dà)學任教時(shí),我讀夏先生的(de)研究生。1950年中國(guó)科學院考古研究所(即今中國(guó)社會科學院考古研究所)成立,夏鼐先生從浙江大(dà)學調往北京任副所長,我跟随他(tā)到(dào)了(le/liǎo)考古研究所工作。”

“我聽說(shuō)您剛開始師從吳定良先生學的(de)人(rén)類學,後來(lái)爲(wéi / wèi)什麽轉到(dào)夏先生的(de)考古?”初生牛犢不(bù)怕虎,我很莽撞地(dì / de)問道(dào)。

“啊!這(zhè)事你都知道(dào)!看來(lái)你來(lái)采訪之(zhī)前做了(le/liǎo)許多功課。”石興邦先生用手撓了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)下頭,并不(bù)介意我的(de)唐突,拉過一(yī / yì /yí)旁的(de)老式木頭辦公椅示意我坐下。

“陝西愣娃不(bù)知道(dào)拐彎子(zǐ),我喜歡你這(zhè)樣直來(lái)直去的(de)記者。咱們坐下敞開聊聊啊……”

1949年4月23日,南京解放,标志着一(yī / yì /yí)個(gè)舊時(shí)代的(de)終結和(hé / huò)一(yī / yì /yí)個(gè)新時(shí)代的(de)開始。石興邦原來(lái)就(jiù)讀的(de)“中央大(dà)學”更名爲(wéi / wèi)“南京大(dà)學”。同年7月,還沒有領上(shàng)畢業證的(de)石興邦,以(yǐ)南京大(dà)學助教的(de)身份,報考了(le/liǎo)浙江大(dà)學人(rén)類學系教授吳定良先生的(de)研究生。

《石興邦口述考古》 石興邦 口述 關中牛 編著

陝西師範大(dà)學出(chū)版總社 出(chū)版

“我記得去吳先生家待了(le/liǎo)兩三天,考場就(jiù)設在(zài)他(tā)家客廳,考生就(jiù)我一(yī / yì /yí)個(gè)人(rén)。導師随手從書架上(shàng)拿了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)本德裔美國(guó)人(rén)類學者弗朗茨·博厄斯的(de)著作《原始人(rén)的(de)心智》,讓我當場翻譯第一(yī / yì /yí)章《種族偏見》。”

石興邦當時(shí)還以(yǐ)爲(wéi / wèi)這(zhè)隻是(shì)個(gè)測驗,所以(yǐ)一(yī / yì /yí)點都不(bù)緊張,用了(le/liǎo)大(dà)半天時(shí)間完成後,把自己帶來(lái)的(de)論文和(hé / huò)譯文一(yī / yì /yí)起交給吳先生看。吳先生看了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)會兒,告訴石興邦說(shuō),“你被錄取了(le/liǎo)”。

“一(yī / yì /yí)個(gè)學生單獨在(zài)老師家的(de)客廳考試,成了(le/liǎo)浙江大(dà)學爲(wéi / wèi)我國(guó)培養的(de)第一(yī / yì /yí)代研究生,我很幸運!”64年過去了(le/liǎo),談起往事,石興邦先生依然難掩興奮之(zhī)情。

吳定良先生雖然脾氣古怪,但是(shì)同自己的(de)學生石興邦相處融洽。石興邦跟着吳先生選修了(le/liǎo)史前史、考古學、體質人(rén)類學、統計學等幾門課程。除了(le/liǎo)統計學需要(yào / yāo)大(dà)量數學知識,感覺吃力,其他(tā)課程得心應手,尤其喜歡考古學。

第二學期開始,石興邦聽說(shuō)同一(yī / yì /yí)個(gè)系的(de)教授夏鼐先生在(zài)英國(guó)學過現代考古學,學養紮實全面,不(bù)僅掌握曆史考古學的(de)研究方法,而(ér)且熟悉史前考古學的(de)基礎知識。夏鼐平日待人(rén)比較随和(hé / huò),大(dà)多數時(shí)間都在(zài)帶領學生搞發掘,還常組織學生實地(dì / de)實習,讓學生動手。石興邦怦然心動,有心改換門庭。

“我這(zhè)一(yī / yì /yí)生遇到(dào)的(de)都是(shì)好老師啊!我能有今天的(de)一(yī / yì /yí)點成績,都是(shì)這(zhè)些恩師一(yī / yì /yí)步步培養提攜的(de)結果。”說(shuō)到(dào)這(zhè)裏,老人(rén)頗爲(wéi / wèi)感慨,眼眶都濕潤了(le/liǎo)。“你不(bù)知道(dào),我曾經差一(yī / yì /yí)點沒有機會成爲(wéi / wèi)夏鼐先生的(de)研究生!”

夏鼐先生不(bù)但嚴于(yú)律己,而(ér)且要(yào / yāo)求自己的(de)學生也(yě)要(yào / yāo)有清白的(de)人(rén)品和(hé / huò)實事求是(shì)的(de)優良學風。實習發掘時(shí),夏先生安排石興邦管理賬務。發掘結束後,賬面剩餘一(yī / yì /yí)點零錢。石興邦閑暇時(shí)開玩笑說(shuō)把這(zhè)些零錢買零食吃。夏鼐先生聽到(dào)後很生氣,他(tā)操着濃重的(de)溫州口音,低聲而(ér)嚴肅地(dì / de)對他(tā)說(shuō):“錢不(bù)論多少,咋樣對待它,卻是(shì)做人(rén)很重要(yào / yāo)的(de)一(yī / yì /yí)件事情,關乎個(gè)人(rén)道(dào)德。做考古,最重要(yào / yāo)的(de)是(shì)不(bù)能有一(yī / yì /yí)點貪念。”

事後,石興邦誠懇地(dì / de)向夏先生認錯,做了(le/liǎo)檢讨,表達了(le/liǎo)學習考古的(de)決心。夏鼐先生提醒他(tā)說(shuō),“我的(de)學生首先要(yào / yāo)做人(rén)清白!隻有做人(rén)清清白白,才有可能踏實做事,嚴謹治學”。精誠所至,金石爲(wéi / wèi)開。夏鼐先生本就(jiù)同吳定良先生私交甚好,經夏鼐先生通融,吳定良先生同意石興邦轉投夏鼐先生學考古。從此,“認真、無私”成爲(wéi / wèi)石興邦的(de)座右銘。

在(zài)浙江大(dà)學,給石興邦授課者還有講授冷門金石學的(de)沙孟海先生。讓石興邦記憶深刻的(de)是(shì),沙孟海先生講課語言風趣幽默,充滿激情。“盡管隻有2個(gè)學生,老先生每次都認認真真寫好講稿,發給學生後,開始講課。講到(dào)得意處,情緒激動、熱血沸騰,我倆傻瓜學生也(yě)跟着同喜同悲、沉浸其中。”

名師出(chū)高徒。浙江大(dà)學的(de)研究生教育爲(wéi / wèi)石興邦日後從事考古研究奠定了(le/liǎo)堅實基礎。

2

初進考古所

石興邦記得非常清楚,1950年9月5日,是(shì)自己到(dào)中國(guó)科學院考古研究所報到(dào)的(de)日子(zǐ)。那日,夏鼐先生身穿樸素的(de)灰布短大(dà)衣,頭戴皺巴的(de)布質解放帽。

“我當時(shí)進單位,手續并不(bù)複雜。開始,夏鼐副所長給我來(lái)信說(shuō),他(tā)給梁思永副所長說(shuō)過了(le/liǎo),同意讓我過來(lái)。聽到(dào)這(zhè)個(gè)喜訊,我趕忙給梁思永先生用古文體寫了(le/liǎo)封信,同時(shí)給夏先生也(yě)寄去了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)封。夏先生不(bù)幾天就(jiù)回信說(shuō),寫信實在(zài)是(shì)沒有必要(yào / yāo),趕緊來(lái)報到(dào)就(jiù)是(shì)了(le/liǎo)。”

當時(shí)中國(guó)科學院院長是(shì)郭沫若先生,鄭振铎是(shì)考古研究所所長,梁思永和(hé / huò)夏鼐都是(shì)副所長。石興邦說(shuō),自己到(dào)考古所才發現,包括所長以(yǐ)及蘇秉琦、徐炳昶、馬得志等人(rén),全所總共不(bù)到(dào)20人(rén)。而(ér)且,新中國(guó)的(de)考古事業早在(zài)開國(guó)大(dà)典後不(bù)幾天就(jiù)開始了(le/liǎo)。1949年底,郭寶鈞研究員已經帶隊在(zài)安陽發現了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)座沒有被盜過的(de)大(dà)墓。

“我還見到(dào)老一(yī / yì /yí)輩的(de)尹達、侯外廬、翦伯贊、吳晗、鄧拓。他(tā)們各個(gè)做事認真,都是(shì)新中國(guó)考古事業初建的(de)見證者。”

夏鼐先生做事認真、無私,對老同志十分尊重。無論對久卧在(zài)床的(de)梁所長,還是(shì)公務繁忙、無暇過問所務的(de)鄭振铎、尹達兩任所長,夏鼐都注意經常向他(tā)們請示彙報,聽取他(tā)們的(de)意見。對郭寶鈞、徐旭生、黃文弼和(hé / huò)蘇秉琦等老先生,習慣以(yǐ)“郭老”“徐老”“黃老”和(hé / huò)“蘇公”相稱,時(shí)常與他(tā)們商量所務,虛心聽取他(tā)們的(de)意見。

到(dào)北京一(yī / yì /yí)個(gè)月後,石興邦的(de)聘書正式下發,文件上(shàng)印着“助理研究員”。第一(yī / yì /yí)次任務是(shì)跟着導師去河南實地(dì / de)考古。彼時(shí),所内實行導師制,石興邦的(de)導師是(shì)蘇秉琦先生,梁思永帶安志敏,夏鼐帶王仲殊,郭寶鈞帶王伯洪。梁思永先生卧病已久,大(dà)多數時(shí)間以(yǐ)孱弱之(zhī)軀在(zài)病榻上(shàng)勉力主持日常事務,夏鼐則是(shì)唯一(yī / yì /yí)親臨一(yī / yì /yí)線的(de)考古所領導。

《石興邦考古論文集》 石興邦 著

陝西師範大(dà)學出(chū)版總社 出(chū)版

河南輝縣的(de)考古實踐打開了(le/liǎo)石興邦的(de)視野。夏鼐先生手把手地(dì / de)教大(dà)家如何辨認土色、土質,劃分土層,判定層位關系,如何測繪圖件、提取遺物、填寫表格等,還經常檢查他(tā)們的(de)記錄,看是(shì)否及時(shí)完成、内容有無差錯。翌年4月,考古研究所爲(wéi / wèi)進行中原地(dì / de)區史前遺址的(de)考察,同時(shí)派出(chū)兩支調查發掘團。河南省調查發掘團由夏鼐率領,成員有安志敏、王仲殊、馬得志;陝西省調查發掘團由蘇秉琦率領,成員有石興邦、王伯洪、白萬玉、鍾少林。夏鼐根據西方田野考古的(de)工作方法和(hé / huò)自己的(de)工作經驗,結合中國(guó)實際,制定了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)整套科學的(de)田野發掘方法和(hé / huò)嚴格的(de)操作規範,這(zhè)套田野發掘方法和(hé / huò)操作規範強調認真細緻,沿用至今,一(yī / yì /yí)直是(shì)中國(guó)考古工作者自覺遵循的(de)法則。

“真者,精誠之(zhī)至也(yě)。”數次采訪中,記者從石興邦先生“認真”的(de)習慣上(shàng),仿佛看到(dào)了(le/liǎo)考古所前輩們爲(wéi / wèi)考古研究默默奉獻的(de)身影……

1951年10月中旬至1952年2月初,夏鼐率領中國(guó)科學院湖南省調查發掘團,在(zài)長沙近郊進行古墓發掘,成員有安志敏、石興邦、王伯洪、王仲殊、陳公柔、鍾少林,以(yǐ)及南京博物院的(de)宋伯胤。輝縣、長沙兩項發掘結束以(yǐ)後,夏鼐先生帶領石興邦等參與人(rén)員編寫的(de)《輝縣發掘報告》和(hé / huò)《長沙發掘報告》,是(shì)新中國(guó)成立後最早出(chū)版的(de)兩部考古報告,也(yě)是(shì)具有樣闆意義的(de)兩部報告。《輝縣發掘報告》部分篇章由郭寶鈞、蘇秉琦和(hé / huò)夏鼐本人(rén)撰寫,其中大(dà)部分内容由安志敏、石興邦、王伯洪、王仲殊、馬得志和(hé / huò)陳公柔等第一(yī / yì /yí)次參加田野考古的(de)年輕學者執筆。

“夏鼐先生認爲(wéi / wèi),編寫報告是(shì)發掘工作的(de)繼續,也(yě)是(shì)培養青年研究人(rén)員的(de)重要(yào / yāo)環節。通過這(zhè)些工作流程的(de)曆練,可以(yǐ)使大(dà)家掌握從整理原始記錄資料到(dào)器物分類排比、遺址和(hé / huò)墓葬分期斷代,再到(dào)妥善安排适當的(de)文字表述與必需的(de)輔助圖表的(de)全過程,以(yǐ)期實事求是(shì)地(dì / de)做出(chū)結論,從而(ér)構建一(yī / yì /yí)整套編寫報告的(de)基本規範。”時(shí)間過去了(le/liǎo)70年,此情此景,石興邦記憶猶新。

3

考古訓練班

1952年,爲(wéi / wèi)了(le/liǎo)應對國(guó)家即将到(dào)來(lái)的(de)基本建設高潮,迅速培養田野考古人(rén)才,文化部、中國(guó)科學院與北京大(dà)學聯合舉辦了(le/liǎo)“第一(yī / yì /yí)屆全國(guó)考古工作人(rén)員訓練班”,對各地(dì / de)文物單位人(rén)員進行田野考古知識和(hé / huò)技能的(de)短期培訓。曾任文化部博物館處處長的(de)裴文中教授出(chū)任班主任,授課教師有尹達、宿白、馮漢骥、李文信、裴文中、賈蘭坡等,安志敏講授“中國(guó)新石器時(shí)代考古”,郭寶鈞講授“殷周考古”,蘇秉琦講授“戰國(guó)秦漢考古”,白萬玉等人(rén)講授修複、照相、繪圖、測量方面的(de)技術。最重要(yào / yāo)的(de)基礎課“田野考古方法”由夏鼐親自講授。

訓練班8月開課,9月實習,10月底結業。總體時(shí)間分配是(shì)理論授課和(hé / huò)考古實習各占一(yī / yì /yí)半。在(zài)第一(yī / yì /yí)屆考古訓練班的(de)講演稿《田野考古序論》中,夏鼐開宗明義地(dì / de)指出(chū):考古學的(de)研究對象“包括古物及遺迹”,“是(shì)古代傳留下來(lái)的(de)經過人(rén)類加過工的(de)東西”,“田野考古是(shì)一(yī / yì /yí)種科學的(de)訓練”,“是(shì)‘實踐的(de)’,不(bù)是(shì)空論”,“實踐中重要(yào / yāo)的(de)是(shì)親自動手”,“要(yào / yāo)求田野工作的(de)記錄的(de)忠實和(hé / huò)精确,便是(shì)使之(zhī)‘合于(yú)實際’”等。夏鼐先生這(zhè)一(yī / yì /yí)至關重要(yào / yāo)的(de)基本課程,教導考古學者深刻領會考古學的(de)科學理念和(hé / huò)正确方法,使大(dà)家受用終生。

訓練班開學後,因爲(wéi / wèi)夏鼐先生臨時(shí)要(yào / yāo)回老家,石興邦頂替夏鼐先生講授大(dà)部分課程。田野考古包括古代墓葬和(hé / huò)居住遺址的(de)發掘。根據夏先生的(de)指導,石興邦按照夏先生的(de)講義對各地(dì / de)考古工作人(rén)員重點講解基本技能,要(yào / yāo)求初學者在(zài)實踐中從辨别生土和(hé / huò)熟土,也(yě)就(jiù)是(shì)從熟練地(dì / de)“找邊”學起;發掘墓葬不(bù)能盲目下挖,要(yào / yāo)注意填土中的(de)包含物;發掘遺址要(yào / yāo)開探方,根據隔梁剖面顯示的(de)土色土質(即自然堆積)劃分地(dì / de)層,不(bù)能按照深度分層,而(ér)不(bù)顧文化堆積的(de)變化,并且要(yào / yāo)随時(shí)注意遺迹之(zhī)間的(de)平面關系等。學員們評價石興邦講課愛“唠叨”。

“其實我講的(de)沒有一(yī / yì /yí)句閑話,全部是(shì)實地(dì / de)發掘實際操作的(de)經驗之(zhī)談。這(zhè)些田野經驗,是(shì)當時(shí)任何書本上(shàng)都沒有刊載的(de)。”

1952年至1955年,四屆考古訓練班共計培養了(le/liǎo)田野考古骨幹341人(rén)。全國(guó)考古工作人(rén)員訓練班将科學的(de)發掘方法和(hé / huò)基本設備迅速普及到(dào)全國(guó)各地(dì / de),使田野考古成爲(wéi / wèi)中國(guó)考古研究的(de)主流。這(zhè)四屆培訓班的(de)許多學員,成爲(wéi / wèi)20世紀五六十年代各地(dì / de)田野考古的(de)領軍人(rén)物,在(zài)新中國(guó)考古史上(shàng)留下了(le/liǎo)光輝的(de)一(yī / yì /yí)頁。

4

發現“半坡”

在(zài)此後的(de)多次采訪中,記者發現,“少說(shuō)空話、多幹實事”是(shì)石興邦先生的(de)口頭禅。石興邦先生一(yī / yì /yí)生傾注心力最多的(de)是(shì)中國(guó)史前考古研究,他(tā)對史前史及方法論、中國(guó)新石器文化體系、史前環境與生業形态考古、史前信仰與傳說(shuō)考古、中國(guó)文明形成與發展的(de)考古研究都有獨到(dào)的(de)見解,對中國(guó)史前考古研究發揮了(le/liǎo)重要(yào / yāo)的(de)引領作用。半坡遺址的(de)發掘是(shì)中國(guó)考古學發展史上(shàng)的(de)一(yī / yì /yí)座裏程碑。它的(de)意義不(bù)僅僅是(shì)深化了(le/liǎo)仰韶文化本身的(de)研究,也(yě)爲(wéi / wèi)中國(guó)新石器考古研究建立了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)個(gè)重要(yào / yāo)的(de)模式,成爲(wéi / wèi)中國(guó)全景式聚落考古的(de)重要(yào / yāo)開端。

1953年,石興邦帶領一(yī / yì /yí)支考古隊回到(dào)陝西搞發掘。北京大(dà)學的(de)楊建芳、俞偉超也(yě)是(shì)那次來(lái)陝西實習的(de)。第一(yī / yì /yí)班4個(gè)人(rén),第二班7個(gè)人(rén)。鄒衡是(shì)第一(yī / yì /yí)班的(de)學生,是(shì)由夏鼐先生輔導的(de)。徐蘋芳、黃展嶽、俞偉超等幾個(gè)人(rén)在(zài)龍首塬實習。石興邦和(hé / huò)吳汝祚沿着浐灞兩河搜尋,發現西安東郊電廠的(de)基建區有許多“上(shàng)三代”的(de)建築遺址和(hé / huò)墓葬。這(zhè)是(shì)以(yǐ)前考古工作者一(yī / yì /yí)直沒有認真注意過的(de)遺址。

“遺址和(hé / huò)墓葬的(de)地(dì / de)點不(bù)同。”石興邦先生解釋說(shuō),在(zài)沒有形成“城市”之(zhī)前的(de)古代人(rén),住的(de)地(dì / de)方一(yī / yì /yí)般要(yào / yāo)比河床高些,既要(yào / yāo)有飲用水源,又不(bù)會鬧出(chū)水災。他(tā)們一(yī / yì /yí)般選擇距離河岸較近的(de)土嶺居住,也(yě)便于(yú)農作物的(de)灌溉。墓葬卻很難說(shuō),爲(wéi / wèi)了(le/liǎo)選擇一(yī / yì /yí)些背靠高點、前邊有盤水的(de)“風水寶地(dì / de)”,有些墓地(dì / de)反而(ér)選擇在(zài)低窪地(dì / de)帶。

“那一(yī / yì /yí)天,大(dà)概是(shì)中午時(shí)分。”石興邦回憶,自己腿困腳乏地(dì / de)走了(le/liǎo)不(bù)少路,就(jiù)找了(le/liǎo)個(gè)土坎坐了(le/liǎo)下來(lái),無意中發現河對面地(dì / de)勢比較低的(de)土梁有一(yī / yì /yí)道(dào)很整齊的(de)斷崖。按照考古者的(de)職業習慣,這(zhè)些由季節河水沖刷出(chū)來(lái)的(de)層次比較分明的(de)斷崖,是(shì)古代遺迹遺物的(de)最佳觀察點。

石興邦急切地(dì / de)走到(dào)近前,發現是(shì)村民取土留下的(de)斷崖橫切面。取過土的(de)斷茬上(shàng)邊露出(chū)許多陶器碎片,地(dì / de)下也(yě)散落着一(yī / yì /yí)些碎陶片。石興邦攀到(dào)高處,用鎬頭打了(le/liǎo)打,發現土層中遺留有許多明顯不(bù)是(shì)河水沖刷形成堆積的(de)小石片、小陶片,層層疊疊,十分豐富。半坡這(zhè)個(gè)不(bù)起眼的(de)地(dì / de)方,由此走向世界……

次年9月,石興邦帶領第三屆考古工作人(rén)員訓練班的(de)學員,來(lái)半坡實習。

“我那個(gè)時(shí)候才三十冒頭兒,正是(shì)初生牛犢不(bù)怕虎的(de)年紀,年輕人(rén)敢想敢幹,沒有包袱。經過反複考慮,我覺得隻有采用全方位探測大(dà)面積揭露,并以(yǐ)層位、層次向下發掘,所有迹象出(chū)現時(shí)均保留不(bù)動,以(yǐ)待全範圍揭開後,再做觀察分析,然後再根據實際情況研究下一(yī / yì /yí)步的(de)發掘計劃和(hé / huò)方法。”

說(shuō)到(dào)這(zhè)裏,石興邦先生揮舞着雙手,喜不(bù)自勝。

正是(shì)采用了(le/liǎo)這(zhè)種超常“大(dà)膽”的(de)方法,與過去打探溝、切成條條塊塊分割的(de)方式大(dà)有不(bù)同,團隊最終發掘出(chū)一(yī / yì /yí)座保存完整的(de)倒塌的(de)圓形房子(zǐ)和(hé / huò)一(yī / yì /yí)座大(dà)長方形房子(zǐ)的(de)殘迹,以(yǐ)及其他(tā)房屋建築遺迹。由于(yú)黃土高原氣候幹燥,出(chū)土遺址迹象清晰,令人(rén)感到(dào)十分震撼。

這(zhè)是(shì)我國(guó)第一(yī / yì /yí)次比較全面地(dì / de)揭露出(chū)的(de)史前居住遺迹。半坡的(de)發掘使學者們有了(le/liǎo)重新全面細緻認識仰韶文化内涵的(de)可能。

“遺址當時(shí)一(yī / yì /yí)經揭開,東西一(yī / yì /yí)下子(zǐ)都出(chū)來(lái)了(le/liǎo),場面很大(dà)。人(rén)骨最後才陸續出(chū)現。其中,有兩座房子(zǐ)保存完整,其中一(yī / yì /yí)個(gè)倒塌後原位保存,下面也(yě)沒有壓人(rén)。”

“這(zhè)是(shì)個(gè)圓頂房子(zǐ),最頂部就(jiù)好像圓錐把上(shàng)邊那個(gè)‘錐’取掉了(le/liǎo),實物部分是(shì)圓台那個(gè)樣子(zǐ),就(jiù)是(shì)上(shàng)邊那個(gè)‘圓’很小。”

“這(zhè)是(shì)中國(guó)新石器考古第一(yī / yì /yí)次發現這(zhè)麽豐富的(de)資料。通過考古推進對中華文明的(de)認識,并非從書本到(dào)書本,亦非簡單搬運過來(lái)洋理論,而(ér)是(shì)現代人(rén)拿着手鏟和(hé / huò)毛刷一(yī / yì /yí)點點揭示出(chū)遠古人(rén)類生活的(de)場景。”

石興邦先生說(shuō),考古訓練班結束後,北京來(lái)的(de)同志留下繼續工作,像俞偉超、金學山、楊建芳、張雲鵬、王振江等都參加了(le/liǎo)發掘。訓練班的(de)陝西學員也(yě)全部留下工作,他(tā)記得有王世昌、唐金裕、王玉清、杭德洲、楊正興、郝樹屏、尹紹祖、何修頤、王子(zǐ)華等20人(rén)。考古隊對沒有挖到(dào)底的(de)繼續下掘,對揭出(chū)來(lái)的(de)遺迹進行解剖,以(yǐ)了(le/liǎo)解内涵及堆積。

“那時(shí),由于(yú)沒有想到(dào)以(yǐ)後要(yào / yāo)在(zài)這(zhè)裏建博物館,所以(yǐ)将幾處很好的(de)房址一(yī / yì /yí)塊塊地(dì / de)解剖掉了(le/liǎo),大(dà)型房子(zǐ)除将兩個(gè)柱礎全部取出(chū)拿回外,将房屋架構部分都一(yī / yì /yí)段段地(dì / de)切開,将其殘塊堆到(dào)已挖過的(de)地(dì / de)方,将圓形房子(zǐ)一(yī / yì /yí)片片地(dì / de)取下,将居住面也(yě)一(yī / yì /yí)層層剝開,整個(gè)房子(zǐ)被化整爲(wéi / wèi)零,使現在(zài)的(de)參觀者再也(yě)看不(bù)到(dào)房子(zǐ)内部的(de)結構和(hé / huò)包含物了(le/liǎo)。雖然在(zài)當時(shí)那種情況下,固然是(shì)應該這(zhè)樣做的(de),但在(zài)博物館成立後,要(yào / yāo)恢複大(dà)房子(zǐ)的(de)原貌,就(jiù)再也(yě)不(bù)可能了(le/liǎo)。爲(wéi / wèi)此,我感到(dào)非常自責!”石興邦先生遺憾不(bù)已。

5

開創考古範式

半坡遺址面積約5萬平方米,1954年至1957年,中國(guó)科學院考古研究所先後進行了(le/liǎo)5次大(dà)規模發掘,發掘面積達1萬平方米。發掘報告《西安半坡》,信息量大(dà)、方位廣、研究結論富于(yú)啓發性,創立了(le/liǎo)完美的(de)史前考古報告範本。報告的(de)結構、主要(yào / yāo)章節内容、插圖編排、表格與附錄樣式,都是(shì)後來(lái)學者寫作的(de)模闆。報告中的(de)遺迹與遺物線描圖,成爲(wéi / wèi)考古繪圖的(de)經典之(zhī)作。

“半坡遺址揭露面積大(dà),參與人(rén)員衆多,田野工作時(shí)間較長,發掘組織有方。對于(yú)複雜遺迹現象的(de)處理摸索出(chū)許多成功經驗,爲(wéi / wèi)大(dà)遺址發掘提供了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)個(gè)範例。”中國(guó)社會科學院考古研究所研究員王仁湘說(shuō),半坡的(de)發現,有文物本體的(de)目标意義,也(yě)有考古理論與方法的(de)意義。

半坡的(de)發掘開啓了(le/liǎo)仰韶文化分期和(hé / huò)分型研究的(de)開端。1959年,石興邦先生就(jiù)提出(chū)了(le/liǎo)仰韶文化的(de)類型劃分意見,表示可分爲(wéi / wèi)半坡類型和(hé / huò)廟底溝類型。在(zài)王仁湘看來(lái),這(zhè)個(gè)方法還影響到(dào)後來(lái)包括龍山文化在(zài)内的(de)其他(tā)許多新石器文化的(de)研究,如果沒有地(dì / de)區類型劃分,中國(guó)新石器文化的(de)研究就(jiù)不(bù)會有今天這(zhè)樣完整的(de)體系和(hé / huò)清晰的(de)脈絡。

地(dì / de)層學和(hé / huò)類型學是(shì)田野考古的(de)基本工作方法。從20世紀80年代開始,大(dà)量自然科學研究手段,包括測年方法、成分和(hé / huò)結構分析方法、殘留物分析、航空遙感技術和(hé / huò)模拟實驗方法等被引入考古學。石興邦在(zài)國(guó)外考察期間,先後參觀了(le/liǎo)許多與考古學有關的(de)實驗室,并詳細了(le/liǎo)解了(le/liǎo)航測方法在(zài)考古學中的(de)應用,在(zài)發掘現場觀看了(le/liǎo)發掘者用篩洗法提取遺物、用浮選法提取植物殘骸的(de)過程。這(zhè)些體驗對他(tā)的(de)觸動很大(dà),使他(tā)更加關注多學科研究在(zài)考古中的(de)應用。

近年來(lái),在(zài)衆多的(de)考古現場:石峁遺址、周原遺址、栎陽城遺址、太平遺址……我們可以(yǐ)發現,考古人(rén)員手上(shàng)用來(lái)“找邊”和(hé / huò)刮地(dì / de)層用的(de)尖頭鏟、平頭鏟——這(zhè)是(shì)“第一(yī / yì /yí)屆全國(guó)考古工作人(rén)員訓練班”結業時(shí),考古研究所提供的(de)樣品,爲(wéi / wèi)每位學員制成的(de)發掘工具。随着這(zhè)套工具下發的(de),還有田野工作中使用的(de)遺址和(hé / huò)墓葬發掘記錄本、出(chū)土标本登記冊和(hé / huò)标簽本等。全國(guó)各地(dì / de)文物單位随即照樣複制,一(yī / yì /yí)直沿用至今。變化的(de)隻是(shì)發掘記錄和(hé / huò)标本登記,已經用上(shàng)了(le/liǎo)電腦;與此同時(shí),世界先進的(de)考古測繪手段、技術及設備,如全站儀(Electronic Total Station)、RTK(Real-Time Kinematic)儀器設備等,已經成爲(wéi / wèi)考古現場的(de)标配。這(zhè)是(shì)以(yǐ)石興邦爲(wéi / wèi)代表的(de)那一(yī / yì /yí)代考古人(rén)留下的(de)寶貴學術财富。

“新中國(guó)成立初期,我國(guó)從事考古發掘和(hé / huò)研究的(de)專業機構僅有中國(guó)科學院考古研究所,從業人(rén)員僅僅數十人(rén)。現在(zài),我國(guó)各省區都建立了(le/liǎo)考古研究所(院),很多地(dì / de)級市也(yě)有了(le/liǎo)考古文博機構。全國(guó)的(de)專業考古勘探人(rén)員、考古技師、文保技師、實驗員等已經達上(shàng)萬人(rén)。”回顧往昔,石興邦先生不(bù)勝感慨。

中國(guó)社會科學院考古研究所所長陳星燦說(shuō),在(zài)考古學大(dà)會終身成就(jiù)獎的(de)評選中,獲評對象必須是(shì)健在(zài)的(de)有傑出(chū)成就(jiù)的(de)考古學者。多年來(lái),石興邦先生爲(wéi / wèi)“建立有中國(guó)特色的(de)考古學理論與方法,建立有中國(guó)特色的(de)考古學文化體系”,大(dà)力拓展學科的(de)思維空間和(hé / huò)課題視野,爲(wéi / wèi)中國(guó)考古學發展作出(chū)了(le/liǎo)巨大(dà)貢獻。石興邦先生的(de)學術人(rén)生,由半坡出(chū)發,跨近史前時(shí)代,對中國(guó)史前文化整體框架和(hé / huò)中國(guó)文明形成的(de)研究,提出(chū)獨到(dào)的(de)解構理論,深刻展現了(le/liǎo)中華文明起源、發展脈絡和(hé / huò)對世界文明進步的(de)卓越貢獻。

幾天前,記者去探望時(shí),石興邦先生半躺在(zài)病床上(shàng),吃力地(dì / de)擡起頭,微笑着向前來(lái)探視他(tā)的(de)朋友颔首緻意。考古學家從來(lái)不(bù)忌諱談論死亡。“必死的(de)人(rén),要(yào / yāo)做不(bù)朽的(de)事業!”這(zhè)是(shì)石興邦先生經常給身邊親人(rén)和(hé / huò)朋友說(shuō)的(de)話。

(責任編輯:王笑一(yī / yì /yí))

總社微信公衆号

總社微信公衆号 首陽雲知

首陽雲知