20世紀80年代初,陝西作家路遙(後左一(yī / yì /yí))、陳忠實(後中)、賈平凹(前右一(yī / yì /yí))等在(zài)一(yī / yì /yí)起

陝西有着濃厚的(de)文學傳統,詩經樂府、漢賦唐詩傳誦千古,占據了(le/liǎo)中國(guó)古代文學的(de)制高點。

革命戰争年代,黨中央、毛主席在(zài)延安戰鬥和(hé / huò)生活了(le/liǎo)13年,毛澤東主席《在(zài)延安文藝座談會上(shàng)的(de)講話》,掀起了(le/liǎo)革命文藝創作的(de)新高潮。一(yī / yì /yí)大(dà)批文學家在(zài)寶塔山下集結和(hé / huò)成長,組成了(le/liǎo)革命文學的(de)隊伍。這(zhè)支紅色文學勁旅誕生在(zài)延河邊、誕生在(zài)陝西,不(bù)獨給陝西這(zhè)塊文學的(de)厚土熱土播撒了(le/liǎo)新的(de)種子(zǐ),也(yě)培養和(hé / huò)造就(jiù)了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)大(dà)批新型的(de)陝西作家。這(zhè)些集結于(yú)寶塔山下的(de)陝西作家,高舉紅色文學大(dà)旗,一(yī / yì /yí)路走來(lái),行穩緻遠,有了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)個(gè)響亮的(de)名字——“文學陝軍”。

延安紅色文學的(de)形成

1937年1月,中共中央進駐延安,延安從此成爲(wéi / wèi)革命的(de)聖地(dì / de)。從1935年10月黨中央和(hé / huò)主力紅軍長征到(dào)達陝北,到(dào)1948年3月中共中央東渡黃河,中國(guó)共産黨與其領導的(de)軍隊和(hé / huò)人(rén)民,在(zài)以(yǐ)延安爲(wéi / wèi)中心的(de)陝甘甯邊區艱苦卓絕的(de)環境中,進行了(le/liǎo)13年的(de)革命實踐,改寫了(le/liǎo)中國(guó)曆史、締造了(le/liǎo)新中國(guó)。同時(shí)對作爲(wéi / wèi)上(shàng)層建築的(de)文藝進行重建,創建了(le/liǎo)以(yǐ)延安魯迅藝術學院等爲(wéi / wèi)中心的(de)創作基地(dì / de),聚集了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)大(dà)批革命藝術家,創造了(le/liǎo)彪炳史冊的(de)延安革命文藝,包括文學、音樂、戲劇、美術等多種藝術形式,被稱爲(wéi / wèi)延安時(shí)期紅色文藝。這(zhè)種文藝的(de)信仰、理念以(yǐ)及藝術範式,随着時(shí)間流動,在(zài)漫長的(de)曆史進程中,經過幾代人(rén)薪火相傳,從産生再到(dào)繁衍,積澱成爲(wéi / wèi)一(yī / yì /yí)種傳統,凝結形成一(yī / yì /yí)種文化血脈。

延安文藝座談會代表合影

1937年中共中央進駐延安以(yǐ)後,來(lái)自全國(guó)各地(dì / de)的(de)文學家奔赴延安。1938年,各地(dì / de)知識分子(zǐ)奔赴延安臻于(yú)高潮,當年前9個(gè)月,徐懋庸、何其芳、卞之(zhī)琳、沙汀、陳學昭等著名作家相繼從國(guó)統區抵達延安,丁玲、吳奚如率領的(de)“西北戰地(dì / de)服務團”和(hé / huò)劉白羽率領的(de)“抗戰文藝工作團”第一(yī / yì /yí)組也(yě)陸續從前線歸來(lái),彙集到(dào)延安的(de)文學界人(rén)士驟然增加。在(zài)這(zhè)期間成立了(le/liǎo)許多重要(yào / yāo)的(de)文藝組織,包括中國(guó)文藝協會、中華全國(guó)文藝界抗敵協會延安分會、陝甘甯邊區文化界救亡協會、陝甘甯邊區文化協會、陝甘甯邊區文藝界抗戰聯合會等,這(zhè)些重要(yào / yāo)的(de)文藝組織,對延安乃至整個(gè)陝甘甯邊區抗日救亡在(zài)文藝上(shàng)發揮了(le/liǎo)積極作用。

這(zhè)一(yī / yì /yí)時(shí)期許多文藝刊物也(yě)紛紛創辦起來(lái),先後創辦了(le/liǎo)新中華報、文藝突擊、文藝戰線、新詩歌、大(dà)衆文藝、文藝月報、部隊文藝、解放日報等數十種。這(zhè)些刊物不(bù)僅對陝甘甯邊區的(de)社會與生活各方面産生了(le/liǎo)影響,而(ér)且發表在(zài)該報上(shàng)的(de)文藝作品對此後影響中國(guó)新文學進程的(de)延安文藝的(de)構建也(yě)具有重要(yào / yāo)的(de)作用。這(zhè)些刊物将在(zài)延安的(de)文學藝術工作者組織起來(lái),以(yǐ)文藝爲(wéi / wèi)武器,積極投入到(dào)偉大(dà)的(de)抗日民族解放戰争,是(shì)延安文藝的(de)拓荒者,抗戰文藝的(de)突擊隊,文藝青年的(de)好糧食。這(zhè)些刊物刊載的(de)作品形式多樣、内容豐富、題材新穎、語言生動,反映了(le/liǎo)文藝界一(yī / yì /yí)切新的(de)嘗試以(yǐ)及文藝理論上(shàng)和(hé / huò)具體道(dào)路的(de)探求。

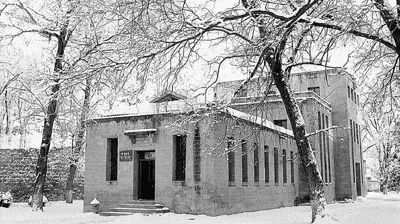

延安文藝座談會舊址

在(zài)文藝團體的(de)組織下,作家們以(yǐ)這(zhè)些刊物爲(wéi / wèi)陣地(dì / de),創作了(le/liǎo)大(dà)量文藝作品,使得這(zhè)一(yī / yì /yí)時(shí)期的(de)文學具有鮮明的(de)時(shí)代特征和(hé / huò)地(dì / de)域特色,有别于(yú)當時(shí)國(guó)統區、淪陷區的(de)文學,呈現出(chū)一(yī / yì /yí)片明朗、樸素、鬥志昂揚的(de)基調和(hé / huò)色彩。這(zhè)些作家的(de)創作與當地(dì / de)群衆性的(de)文藝活動相結合,使延安乃至整個(gè)陝西地(dì / de)區的(de)文藝運動蓬勃發展起來(lái)。但由于(yú)作家生活的(de)限制性,一(yī / yì /yí)部分作家的(de)生活都還沒有和(hé / huò)戰争結合,還有閉門造車、向壁虛構等弊病,這(zhè)是(shì)創作所深忌的(de)。一(yī / yì /yí)些從城市來(lái)到(dào)根據地(dì / de)的(de)作家,還存在(zài)不(bù)熟悉工農兵生活,以(yǐ)及所運用的(de)文學形式與工農兵群衆在(zài)藝術趣味和(hé / huò)欣賞習慣上(shàng)有隔閡等問題。對于(yú)如何克服這(zhè)些弱點,當時(shí)延安文藝界還存在(zài)一(yī / yì /yí)些思想分歧,諸如應該首先努力表現根據地(dì / de)的(de)新生活還是(shì)爲(wéi / wèi)“大(dà)後方”服務,怎樣處理歌頌根據地(dì / de)的(de)光明面和(hé / huò)批評其陰暗面的(de)關系,怎樣對待文藝的(de)普及與提高的(de)關系,學習政治理論是(shì)否妨礙創作情緒等問題。

1942年5月,毛澤東和(hé / huò)凱豐聯名邀請在(zài)延安的(de)作家、藝術家舉行座談會。在(zài)5月2日的(de)第一(yī / yì /yí)次大(dà)會上(shàng),毛澤東發表《引言》,說(shuō)明開會的(de)目的(de)在(zài)于(yú)研究文藝工作和(hé / huò)一(yī / yì /yí)般革命工作的(de)關系,求得革命文藝的(de)正确發展,求得革命文藝對其他(tā)革命工作的(de)更好的(de)協助。他(tā)提出(chū)文藝工作者的(de)立場問題、态度問題、工作對象問題、學習問題,是(shì)當時(shí)關系革命文藝發展因而(ér)應該解決的(de)問題。随後一(yī / yì /yí)些作家、藝術家在(zài)座談會上(shàng)圍繞這(zhè)些問題,相繼發表意見。5月23日第三次大(dà)會上(shàng),毛澤東做了(le/liǎo)《結論》,指出(chū)爲(wéi / wèi)了(le/liǎo)革命文藝的(de)正确發展,中心問題“是(shì)一(yī / yì /yí)個(gè)爲(wéi / wèi)群衆的(de)問題和(hé / huò)一(yī / yì /yí)個(gè)如何爲(wéi / wèi)群衆的(de)問題”。他(tā)特别強調“爲(wéi / wèi)什麽人(rén)的(de)問題,是(shì)一(yī / yì /yí)個(gè)根本的(de)問題,原則的(de)問題”,提出(chū)文藝爲(wéi / wèi)工農兵服務的(de)方針,号召“中國(guó)的(de)革命的(de)文學家藝術家,有出(chū)息的(de)文學家藝術家,必須到(dào)群衆中去,必須長期地(dì / de)無條件地(dì / de)全心全意地(dì / de)到(dào)工農兵群衆中去,到(dào)火熱的(de)鬥争中去,到(dào)唯一(yī / yì /yí)的(de)最廣大(dà)最豐富的(de)源泉中去”。

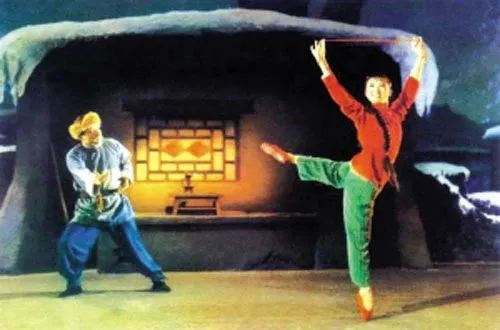

《兄妹開荒》劇照

延安文藝座談會,其宗旨在(zài)于(yú)解決中國(guó)無産階級文藝發展道(dào)路上(shàng)遇到(dào)的(de)理論和(hé / huò)實踐問題,諸如黨的(de)文藝工作和(hé / huò)黨的(de)整個(gè)工作的(de)關系問題、文藝爲(wéi / wèi)什麽人(rén)的(de)問題、普及與提高的(de)問題、内容和(hé / huò)形式的(de)統一(yī / yì /yí)問題、歌頌和(hé / huò)暴露的(de)問題等。講話對上(shàng)述問題一(yī / yì /yí)一(yī / yì /yí)做了(le/liǎo)剖析,提出(chū)并解決了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)系列帶有根本性的(de)理論問題和(hé / huò)政策問題,明确提出(chū)了(le/liǎo)文藝爲(wéi / wèi)工農兵服務的(de)方針,強調文藝工作者必須到(dào)群衆中去、到(dào)火熱的(de)鬥争中去,熟悉工農兵,轉變立足點,爲(wéi / wèi)革命事業作出(chū)積極貢獻。講話總結了(le/liǎo)五四以(yǐ)後中國(guó)革命文藝運動的(de)曆史經驗,發展了(le/liǎo)馬列主義的(de)文藝理論。

延安文藝座談會上(shàng)的(de)講話不(bù)僅培養教育了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)代作家、藝術家,新的(de)一(yī / yì /yí)代作家、藝術家也(yě)在(zài)它的(de)鼓舞下沿着文藝爲(wéi / wèi)人(rén)民大(dà)衆服務的(de)方向前進。

延安文藝座談會和(hé / huò)《講話》,給廣大(dà)文藝工作者指明了(le/liǎo)方向。按照《講話》精神,他(tā)們深入農村、工廠、部隊,堅持爲(wéi / wèi)人(rén)民大(dà)衆、爲(wéi / wèi)工農兵服務的(de)方向,開展了(le/liǎo)大(dà)規模群衆性文藝活動,創作出(chū)一(yī / yì /yí)大(dà)批适應抗戰需要(yào / yāo)、深受廣大(dà)群衆歡迎的(de)優秀文藝作品,比如大(dà)型新歌劇《白毛女》,小說(shuō)《小二黑結婚》《李有才闆話》等。1943年春節開始的(de)延安新秧歌、秧歌劇運動,湧現了(le/liǎo)《兄妹開荒》《夫妻識字》,評劇《逼上(shàng)梁山》和(hé / huò)《三打祝家莊》等優秀作品。

《白毛女》劇照

紅色文學的(de)陝西元素

延安時(shí)期文化的(de)繁榮和(hé / huò)發展,自然帶來(lái)作家創作的(de)高産,這(zhè)一(yī / yì /yí)時(shí)期的(de)作家創作分爲(wéi / wèi)兩類,一(yī / yì /yí)類是(shì)外來(lái)作家,一(yī / yì /yí)類是(shì)本土作家。延安時(shí)期,許多著名作家紛紛從國(guó)統區和(hé / huò)淪陷區奔赴延安,如周揚、丁玲、蕭軍、艾青、李季、周立波等,他(tā)們或是(shì)成爲(wéi / wèi)延安文藝界的(de)領導人(rén)物或在(zài)文藝界擁有一(yī / yì /yí)席之(zhī)地(dì / de)。

另外一(yī / yì /yí)類作家是(shì)陝西本土作家,他(tā)們對陝西熟悉、對延安了(le/liǎo)解,非常清楚當地(dì / de)百姓喜歡什麽,可以(yǐ)說(shuō)是(shì)最“接地(dì / de)氣”的(de)一(yī / yì /yí)類作家,如柳青、馬健翎、杜鵬程、李若冰等人(rén)的(de)創作已經在(zài)這(zhè)一(yī / yì /yí)時(shí)期嶄露頭角。陝西作家柳青當時(shí)已經發表多部作品,馬健翎創作、改編的(de)戲劇幾乎是(shì)家喻戶曉。而(ér)杜鵬程、李若冰等人(rén)則都在(zài)魯藝學習,紅色高原上(shàng)培養出(chū)來(lái)一(yī / yì /yí)批優秀的(de)陝西籍作家,之(zhī)後的(de)十七年文學中幾乎都成爲(wéi / wèi)家喻戶曉的(de)作家。

柳青

柳青,1938年奔赴延安。初到(dào)延安,在(zài)陝甘甯邊區文化協會工作,1939年到(dào)1940年,他(tā)以(yǐ)随軍記者和(hé / huò)文化教員的(de)身份,随八路軍轉戰于(yú)山西抗日前線,寫出(chū)反映抗日軍民英勇頑強鬥争的(de)短篇小說(shuō)。1940年10月返回延安,擔任文學月刊《谷雨》編輯,1943年到(dào)1945年,在(zài)米脂縣民豐區任文書,并寫成了(le/liǎo)第一(yī / yì /yí)部長篇小說(shuō)《種谷記》。1945年9月,他(tā)随解放軍進軍東北,1947年又回到(dào)陝北,1951年寫出(chū)優秀長篇小說(shuō)《銅牆鐵壁》。中華人(rén)民共和(hé / huò)國(guó)成立初期,他(tā)參加了(le/liǎo)《中國(guó)青年報》的(de)創刊工作,任編委和(hé / huò)副主編。1952年到(dào)陝西長安縣,擔任縣委副書記,後在(zài)皇甫村安了(le/liǎo)家,直到(dào)“文化大(dà)革命”開始。他(tā)參加了(le/liǎo)農業合作化各階段的(de)實際工作,熟悉和(hé / huò)了(le/liǎo)解農村各階層群衆的(de)思想感情和(hé / huò)語言,農業合作化期間,出(chū)版了(le/liǎo)《皇甫村三年》散文集,寫了(le/liǎo)短篇小說(shuō)《恨透鐵》。1959年,他(tā)的(de)代表作《創業史》第一(yī / yì /yí)部問世,被譽爲(wéi / wèi)中國(guó)農村社會主義革命的(de)史詩性著作,被譯成日、德、西班牙等文字。

馬健翎

馬健翎,1937年到(dào)延安師範任教,組織鄉土劇團,創作演出(chū)抗日内容的(de)話劇《中國(guó)拳頭》和(hé / huò)秦腔《一(yī / yì /yí)條路》等,後又創作演出(chū)了(le/liǎo)話劇《大(dà)中華的(de)兒女》《中國(guó)的(de)拳頭》《上(shàng)海小同胞》和(hé / huò)京劇《逃難圖》等。《大(dà)中華的(de)兒女》,亦名《國(guó)魂》,後改爲(wéi / wèi)秦腔,經毛澤東提議改名《中國(guó)魂》,這(zhè)是(shì)馬健翎早期的(de)代表作,多年來(lái)久演不(bù)衰。1938年,參加了(le/liǎo)著名詩人(rén)柯仲平領導的(de)陝甘甯邊區民衆劇團,從此投身于(yú)他(tā)終生執着追求的(de)戲劇事業。1949年7月,馬健翎參加了(le/liǎo)在(zài)北京召開的(de)中華全國(guó)文學藝術工作者代表大(dà)會,當選爲(wéi / wèi)全國(guó)文聯委員、全國(guó)劇協常務委員等職。中華人(rén)民共和(hé / huò)國(guó)成立後,他(tā)曾任西北文化部副部長兼戲曲改進處處長、西北戲曲研究院院長,中國(guó)戲劇家協會陝西分會主席。雖然公務繁忙,但他(tā)爲(wéi / wèi)繁榮社會主義戲劇創作,仍然在(zài)辛勤地(dì / de)耕耘着。先後改編了(le/liǎo)秦腔《四進士》《太平莊》《遊龜山》《遊西湖》《窦娥冤》《趙氏孤兒》等優秀傳統劇目。1952年,他(tā)改編的(de)《遊龜山》,在(zài)全國(guó)第一(yī / yì /yí)屆戲曲觀摩演出(chū)大(dà)會上(shàng)榮獲劇本獎,并在(zài)《人(rén)民文學》雜志上(shàng)發表。會後在(zài)天津、保定、太原、西安等地(dì / de)演出(chū)數十場,受到(dào)各地(dì / de)觀衆的(de)熱烈歡迎和(hé / huò)戲劇界的(de)好評。1954年,中國(guó)作家協會西安分會(陝西省作家協會前身)召開第一(yī / yì /yí)次代表大(dà)會,馬健翎當選爲(wéi / wèi)主席。

杜鵬程

杜鵬程,1938年夏初奔赴延安,先後在(zài)幾所學校學習、在(zài)基層單位工作。延安保衛戰開始後被派往西北野戰軍擔任随軍記者,和(hé / huò)指戰員跋山涉水、行軍打仗,了(le/liǎo)解了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)批骁勇善戰的(de)長征老戰士和(hé / huò)西北戰場戰鬥英雄的(de)思想品質、性格特點、音容笑貌,寫下了(le/liǎo)200多萬字的(de)生活筆記,還有大(dà)量的(de)新聞報道(dào)、散文、特寫、報告文學和(hé / huò)劇本。他(tā)的(de)長篇小說(shuō)《保衛延安》爲(wéi / wèi)軍事題材文學的(de)創作展現了(le/liǎo)新天地(dì / de),标志着建國(guó)初期長篇小說(shuō)創作的(de)重要(yào / yāo)裏程碑。此後十幾年中,他(tā)先後到(dào)過鐵路沿線的(de)黎湛線、寶成線、三門峽、隴海線、西韓線、成昆線、大(dà)慶油田等重要(yào / yāo)建設工地(dì / de),寫出(chū)了(le/liǎo)中篇小說(shuō)《在(zài)和(hé / huò)平的(de)日子(zǐ)裏》、短篇小說(shuō)集《年輕的(de)朋友》、散文集《速寫集》等,從不(bù)同角度反映了(le/liǎo)建國(guó)初期火熱、昂揚、緊張的(de)工地(dì / de)生活和(hé / huò)新型社會主義的(de)人(rén)際關系,形成了(le/liǎo)他(tā)的(de)“熾熱的(de)詩情與精辟的(de)哲理性的(de)有機結合”的(de)藝術特點。

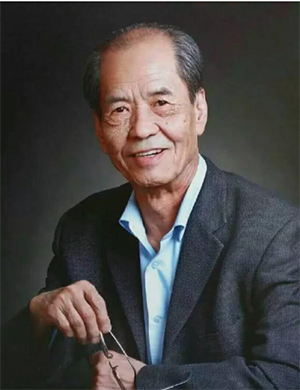

李若冰

李若冰,筆名沙駝鈴,1938年冬到(dào)延安。先後在(zài)延安抗戰劇團、西北文工團、中央黨校、魯藝文學系、中央宣傳部、西北軍區政治部工作。1946年參加人(rén)民解放戰争。建國(guó)後,在(zài)中央文學研究所學習。後到(dào)西北文聯、中國(guó)作協西安分會專門從事創作。1978年後,任中國(guó)作協陝西分會副主席、中共陝西省委宣傳部副部長兼陝西省文化文物廳廳長、中國(guó)作協理事、陝西省作協黨組書記。從20世紀50年代以(yǐ)來(lái),他(tā)先後七進柴達木,體察石油工人(rén)的(de)勘探生活,著有散文集《在(zài)勘探的(de)道(dào)路上(shàng)》《柴達木手記》《李若冰散文選》《旅途集》《神泉日出(chū)》《塔裏木書簡》《滿目綠樹鮮花》等。

以(yǐ)上(shàng)述老一(yī / yì /yí)輩陝西作家的(de)代表人(rén)物爲(wéi / wèi)主幹,文學陝軍的(de)雛形在(zài)延安時(shí)期已經形成。這(zhè)支隊伍裏還有鄭伯奇、胡采、王汶石、戈壁舟、李古北、餘念、王宗元、黃俊耀等,他(tā)們共同組成了(le/liǎo)“文學陝軍”的(de)先鋒陣容。這(zhè)些陝西作家,與其他(tā)奔赴延安的(de)作家一(yī / yì /yí)道(dào),積極投身革命實踐,描摹偉大(dà)的(de)時(shí)代和(hé / huò)英雄的(de)人(rén)物,創作出(chū)了(le/liǎo)許多優秀的(de)作品,有的(de)已經成爲(wéi / wèi)經典。更爲(wéi / wèi)重要(yào / yāo)的(de)是(shì),他(tā)們在(zài)火熱的(de)革命戰争年代經曆了(le/liǎo)血與火的(de)洗禮,在(zài)革命實踐中樹立了(le/liǎo)正确的(de)價值觀和(hé / huò)文學遵循。特别是(shì)在(zài)延安文藝座談會之(zhī)後,這(zhè)些作家的(de)政治覺悟進一(yī / yì /yí)步提高,爲(wéi / wèi)人(rén)民創作的(de)自覺性進一(yī / yì /yí)步增強。也(yě)正是(shì)這(zhè)些因素,使得“文學陝軍”的(de)紅色根系開始形成。

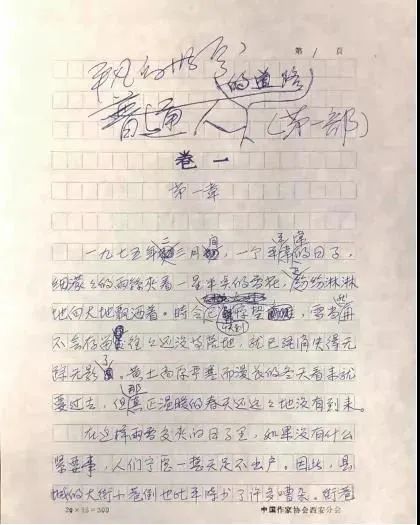

《平凡的(de)世界》手稿

文學陝軍的(de)發展壯大(dà)

路遙

新中國(guó)成立後,在(zài)《講話》精神的(de)指引下,柳青、胡采、杜鵬程、王汶石、李若冰等老一(yī / yì /yí)輩優秀作家,積極投身火熱的(de)社會主義革命和(hé / huò)建設,先後創作了(le/liǎo)《創業史》《從生活到(dào)藝術》《保衛延安》《風雪之(zhī)夜》《柴達木手記》等精品力作。在(zài)共和(hé / huò)國(guó)文學的(de)奠基時(shí)期,陝西文學勇開風氣之(zhī)先,貢獻了(le/liǎo)扛鼎之(zhī)功,确立了(le/liǎo)陝西在(zài)當代中國(guó)文學中的(de)重要(yào / yāo)地(dì / de)位。上(shàng)世紀80年代,路遙、陳忠實、賈平凹等第二代陝西作家逐步走上(shàng)曆史舞台,并在(zài)全國(guó)較早形成了(le/liǎo)具有一(yī / yì /yí)定影響力的(de)地(dì / de)域性創作群體,貢獻了(le/liǎo)《平凡的(de)世界》《白鹿原》《秦腔》等多部經典作品。

陳忠實

上(shàng)世紀90年代,陳忠實、賈平凹、高建群、京夫、程海五位陝西作家的(de)長篇小說(shuō)相繼出(chū)版并在(zài)北京召開作品研讨會,“陝軍東征”引起全國(guó)文壇震動。此外,還有柯仲平、魏鋼焰、王愚、肖雲儒、李星、劉成章、莫伸、鄒志安、李鳳傑、和(hé / huò)谷、葉廣芩、冷夢、紅柯、陳彥等一(yī / yì /yí)大(dà)批著名作家和(hé / huò)評論家,在(zài)當代文學史上(shàng)也(yě)占據重要(yào / yāo)地(dì / de)位。截至目前,陝西作家共獲得包括5個(gè)“五個(gè)一(yī / yì /yí)工程獎”、4個(gè)“茅盾文學獎”、12個(gè)“魯迅文學獎”等在(zài)内的(de)51個(gè)國(guó)家級重要(yào / yāo)文學獎項,爲(wéi / wèi)陝西赢得“文學重鎮”“文學強省”等美譽。除了(le/liǎo)當代重要(yào / yāo)的(de)作家和(hé / huò)作品,陝西作家代代傳承的(de)“深入生活、紮根人(rén)民”的(de)精神和(hé / huò)“立于(yú)高端、把握時(shí)代”的(de)擔當也(yě)廣受贊譽。

賈平凹

從文學創作本身來(lái)說(shuō),陝西出(chū)了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)批傑出(chū)作家,産生了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)批思想性、藝術性兼具的(de)優秀作品,爲(wéi / wèi)陝西赢得了(le/liǎo)“新中國(guó)文學重鎮”的(de)美譽。從文學的(de)社會功能來(lái)說(shuō),許多作品深刻反映了(le/liǎo)社會曆史變革的(de)偉大(dà)進程,爲(wéi / wèi)社會發展提供了(le/liǎo)精神引領,傳播了(le/liǎo)“真善美”的(de)價值觀。長期以(yǐ)來(lái),陝西作家堅持現實主義創作道(dào)路,陝西文學普遍體現着介入現實、關懷人(rén)生的(de)特征,《創業史》《平凡的(de)世界》等作品不(bù)但描繪了(le/liǎo)廣闊的(de)時(shí)代背景和(hé / huò)人(rén)民群衆波瀾壯闊的(de)奮鬥史,更塑造了(le/liǎo)梁生寶、孫少平等催人(rén)奮進的(de)豐滿的(de)藝術形象,深刻反映着社會曆史變革的(de)偉大(dà)進程,陶冶了(le/liǎo)人(rén)的(de)性情,鼓舞着三秦大(dà)地(dì / de)乃至全國(guó)的(de)讀者。從文學事業的(de)傳承和(hé / huò)發展來(lái)說(shuō),形成了(le/liǎo)把握時(shí)代、立于(yú)高端的(de)文學傳統和(hé / huò)筆耕不(bù)辍、不(bù)耽浮華的(de)文學精神,爲(wéi / wèi)陝西文學的(de)繼續發展樹立了(le/liǎo)标尺,提供了(le/liǎo)精神源泉。從柳青到(dào)路遙,陝西作家身上(shàng)始終有一(yī / yì /yí)種精神,既包含着以(yǐ)巨大(dà)的(de)熱情深入現實、靜心埋頭基層十餘載的(de)創業者精神,也(yě)包含着以(yǐ)冷靜的(de)眼光觀察生活、不(bù)媚俗不(bù)盲從的(de)史學家精神,又包含着埋骨何須桑梓地(dì / de)、人(rén)生無處不(bù)青山的(de)爲(wéi / wèi)文學事業獻身的(de)追夢者精神。這(zhè)種精神至今仍感動并鼓舞着一(yī / yì /yí)批又一(yī / yì /yí)批的(de)作家和(hé / huò)文學工作者,爲(wéi / wèi)陝西文學持續發展提供了(le/liǎo)不(bù)竭動力和(hé / huò)不(bù)息源泉。

陳彥

一(yī / yì /yí)代又一(yī / yì /yí)代陝西作家,在(zài)黨的(de)文藝思想指引下,秉持爲(wéi / wèi)人(rén)民、爲(wéi / wèi)社會、爲(wéi / wèi)祖國(guó)創作的(de)初心,秉持良知、良心、正念,深入生活、貼近人(rén)民,無私忘我、積極向上(shàng),不(bù)管在(zài)什麽樣的(de)際遇下,都能始終堅持創作的(de)方向,這(zhè)是(shì)較高的(de)政治思想覺悟、高尚的(de)人(rén)格和(hé / huò)情操、積極進取的(de)人(rén)生态度的(de)集中表現,是(shì)一(yī / yì /yí)代代堅固的(de)初心。

(本文轉自《當代陝西》2021年第15期)

總社微信公衆号

總社微信公衆号 首陽雲知

首陽雲知