2月1日,《澎湃新聞》欄目“翻書黨”刊發由北京大(dà)學中國(guó)古代史研究中心教授辛德勇撰寫的(de)書評文章《讀馬長壽著<涼山羅夷考察報告>》,向讀者介紹并推薦了(le/liǎo)我社出(chū)版的(de)《涼山羅夷考察報告》。

文章鏈接:

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_5703035

文章全文如下:

辛德勇:讀馬長壽著《涼山羅夷考察報告》

辛德勇

我看社會學、人(rén)類學、民族學之(zhī)類學科對研究對象的(de)考察,也(yě)就(jiù)是(shì)他(tā)們所說(shuō)的(de)“田野”工作,總覺得是(shì)天地(dì / de)良心的(de)事兒。真做假做,做好做壞,往往隻有自己心裏明白。

很多年前,在(zài)日本,舉着酒杯和(hé / huò)北京大(dà)學社會學系一(yī / yì /yí)位學者談論這(zhè)些學術方法論問題,就(jiù)直言不(bù)諱地(dì / de)談出(chū)了(le/liǎo)這(zhè)一(yī / yì /yí)想法。還好,沒有挨他(tā)的(de)批,還一(yī / yì /yí)定程度上(shàng)得到(dào)了(le/liǎo)認同。其實人(rén)文、社會學科中對很多問題的(de)研究,都有很濃重的(de)“良心”的(de)成分,從自己的(de)良心出(chū)發,對自己的(de)良心負責,這(zhè)樣才能做出(chū)具有學術價值的(de)學問。

擺在(zài)我面前的(de)這(zhè)部《涼山羅夷考察報告》,是(shì)馬長壽先生的(de)一(yī / yì /yí)部遺稿,講的(de)是(shì)涼山彜族的(de)事情。

我知道(dào)馬長壽先生,是(shì)上(shàng)個(gè)世紀八十年代初在(zài)西安随史念海先生讀研究生的(de)時(shí)候。當時(shí),他(tā)已經去世一(yī / yì /yí)段時(shí)間。

那時(shí)我是(shì)在(zài)陝西師範大(dà)學讀書,同在(zài)西安一(yī / yì /yí)城的(de)西北大(dà)學,是(shì)馬長壽先生在(zài)上(shàng)個(gè)世紀五十年代以(yǐ)後的(de)工作單位,那裏有他(tā)的(de)學生,會常常提到(dào)他(tā)。不(bù)過他(tā)在(zài)我們這(zhè)些晚輩的(de)眼裏,隻是(shì)一(yī / yì /yí)位曆史學者;更具體地(dì / de)說(shuō),是(shì)一(yī / yì /yí)位研治民族史的(de)學者。

馬長壽先生研究民族史的(de)著作,像《北狄與匈奴》《烏桓與鮮卑》《碑銘所見前秦至隋初的(de)關中部族》《南诏國(guó)内的(de)部族組成和(hé / huò)奴隸制度》等,也(yě)在(zài)碩士生階段就(jiù)都浏覽過。讀這(zhè)些書,就(jiù)知道(dào),他(tā)當然是(shì)曆史學界一(yī / yì /yí)位令人(rén)景仰的(de)前輩。不(bù)過民族史不(bù)好研究,我沒有能力對這(zhè)個(gè)領域多加關注,因而(ér)也(yě)沒有更多關注馬長壽先生的(de)學術經曆。

現在(zài),讀到(dào)這(zhè)部《涼山羅夷考察報告》,同時(shí)再了(le/liǎo)解相關背景,才了(le/liǎo)解到(dào)馬長壽先生本來(lái)學習的(de)專業乃是(shì)社會學,是(shì)由社會學轉入民族學研究的(de)。其實際從事的(de)工作,在(zài)五二年院系調整之(zhī)前,也(yě)一(yī / yì /yí)直是(shì)以(yǐ)所謂“民族學”爲(wéi / wèi)主。

從這(zhè)一(yī / yì /yí)背景出(chū)發,我是(shì)把這(zhè)部《涼山羅夷考察報告》當作一(yī / yì /yí)部民族學的(de)調查記錄來(lái)閱讀的(de);事實上(shàng),專家們也(yě)是(shì)首先把它定義爲(wéi / wèi)一(yī / yì /yí)部完整系統的(de)涼山彜族民族志的(de)。

關于(yú)他(tā)走入民族學研究的(de)經曆,馬長壽先生在(zài)《自傳》(見周偉洲編《馬長壽文集》,陝西師範大(dà)學出(chū)版總社,2019)中這(zhè)樣寫道(dào):我考入(中央大(dà)學)社會學系。但到(dào)校之(zhī)後,始知此系的(de)教授,主要(yào / yāo)是(shì)講美國(guó)社會學的(de)。沒有一(yī / yì /yí)個(gè)教授敢講“社會科學講義”式的(de)社會學,不(bù)免大(dà)失所望。轉系呢?很困難,好在(zài)當時(shí)可選擇一(yī / yì /yí)副系,可以(yǐ)随意選課,于(yú)是(shì)我選了(le/liǎo)曆史系。我也(yě)曾想明了(le/liǎo)上(shàng)海之(zhī)類大(dà)都市社會内容,到(dào)上(shàng)海一(yī / yì /yí)次,參觀了(le/liǎo)些工廠和(hé / huò)公司,覺得千頭萬緒,無從下手研究。 後來(lái)到(dào)鄉下實習農村調查,覺得現代大(dà)都市旁邊的(de)農村文化,也(yě)不(bù)易分析。所以(yǐ),從第三年開始,我就(jiù)自動地(dì / de)研究民族學、民族志和(hé / huò)中國(guó)的(de)少數民族,就(jiù)是(shì)在(zài)社會學裏學習民族學。……對民族學這(zhè)門學問逐漸愛好起來(lái),以(yǐ)至成爲(wéi / wèi)我終生從事的(de)事業。

基于(yú)這(zhè)樣的(de)“夫子(zǐ)自道(dào)”之(zhī)語,我想或許有理由把這(zhè)部《涼山羅夷考察報告》看作是(shì)一(yī / yì /yí)部獨特的(de)社會學研究著述;至少可以(yǐ)說(shuō),這(zhè)是(shì)一(yī / yì /yí)部主要(yào / yāo)由社會學視角來(lái)考察民族學問題的(de)重要(yào / yāo)著述。

其重要(yào / yāo)性,首先是(shì)在(zài)這(zhè)一(yī / yì /yí)時(shí)期,我們很少看到(dào)同類的(de)著述。現在(zài)看到(dào)的(de)這(zhè)部《涼山羅夷考察報告》,原本早已正式寫成并清定文稿。作者在(zài)其《自傳》中記述說(shuō):1939—1940年我在(zài)樂山寫成了(le/liǎo)《涼山羅夷考察報告》。因爲(wéi / wèi)繪圖多、照片多、彜文多,在(zài)當時(shí)沒出(chū)版。新中國(guó)成立後情勢變了(le/liǎo),新的(de)資料沒有收入,而(ér)且沒有從新的(de)觀點加以(yǐ)批判和(hé / huò)整理,因而(ér)積壓在(zài)箱中。

這(zhè)篇《自傳》是(shì)由馬長壽先生在(zài)1956年寫給西北大(dà)學黨委的(de)自述與“文革”中的(de)“交待材料”拼合而(ér)成,故“新中國(guó)成立後”雲雲,隻是(shì)例行的(de)套話,這(zhè)一(yī / yì /yí)點年齡稍長者應該都不(bù)難理解,而(ér)當年由于(yú)“繪圖多、照片多、彜文多”這(zhè)些技術原因未能如願出(chū)版,作者顯然是(shì)深懷遺憾而(ér)又無可奈何的(de)。

這(zhè)部著作由于(yú)“繪圖多、照片多、彜文多”給出(chū)版印刷造成的(de)困難,直到(dào)十四年前的(de)2006年,依然存在(zài)。這(zhè)一(yī / yì /yí)年,馬長壽先生的(de)學生周偉洲等人(rén)在(zài)巴蜀書社整理出(chū)版此書,仍不(bù)得不(bù)把這(zhè)些與原文文字緊密相關而(ér)又十分珍貴的(de)圖片、照片和(hé / huò)老彜文文字舍除未印。

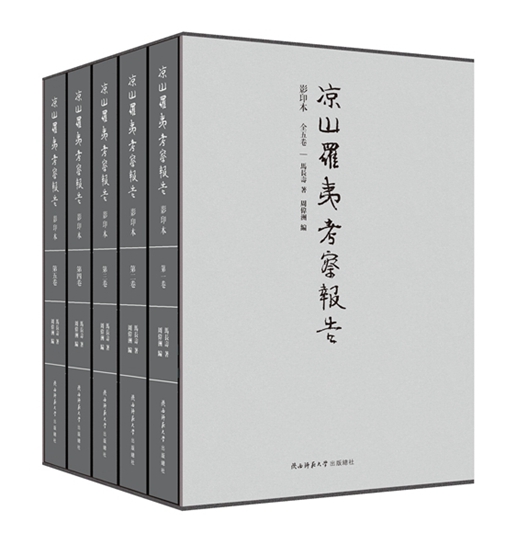

這(zhè)樣的(de)缺憾,終于(yú)在(zài)去年、也(yě)就(jiù)是(shì)2019年7月,得到(dào)了(le/liǎo)彌補——陝西師範大(dà)學出(chū)版總社影印出(chū)版了(le/liǎo)這(zhè)部著作,這(zhè)就(jiù)是(shì)我看到(dào)的(de)5大(dà)冊16開精裝本《涼山羅夷考察報告》,全書所有内容,都一(yī / yì /yí)如作者謄寫的(de)原樣。

時(shí)間已經過去了(le/liǎo)整整八十年。但透過作者流麗的(de)字迹,依然能夠清晰地(dì / de)感知馬長壽先生治學的(de)良心和(hé / huò)他(tā)寫錄、研判彜族社會生活狀況的(de)良筆,能夠看到(dào)他(tā)爲(wéi / wèi)這(zhè)一(yī / yì /yí)調查所付出(chū)的(de)艱辛努力。就(jiù)像我在(zài)前面所講到(dào)的(de)那樣,雖然馬長壽先生在(zài)上(shàng)個(gè)世紀五十年代以(yǐ)後,其學術業績都是(shì)民族史研究,都是(shì)曆史學範疇之(zhī)内的(de)工作,但他(tā)這(zhè)部早年的(de)著作,可以(yǐ)說(shuō)是(shì)一(yī / yì /yí)部民族學研究的(de)典範,也(yě)可以(yǐ)說(shuō)是(shì)一(yī / yì /yí)部具有重要(yào / yāo)社會學特點和(hé / huò)意義的(de)民族志。

在(zài)民族學和(hé / huò)社會學研究領域,這(zhè)部《涼山羅夷考察報告》,應該說(shuō)代表了(le/liǎo)當時(shí)的(de)最高水平,其研究方法和(hé / huò)表述形式,都體現了(le/liǎo)那一(yī / yì /yí)代中國(guó)學者的(de)學術認知程度。在(zài)馬長壽先生此番考察的(de)前後,像研究彜語彜文的(de)馬學良先生,同樣研究民族學的(de)江應梁先生,也(yě)都進入涼山彜區,做過很多工作,江應梁先生還在(zài)1948年出(chū)版了(le/liǎo)《涼山夷族的(de)奴隸制度》一(yī / yì /yí)書,但馬長壽先生這(zhè)部《涼山羅夷考察報告》,其考察的(de)系統性和(hé / huò)研究的(de)深入性,總的(de)來(lái)說(shuō),都要(yào / yāo)更好一(yī / yì /yí)些,或者說(shuō)更具有社會學意義和(hé / huò)民族學意義。即使是(shì)抛開涼山彜族地(dì / de)區不(bù)談,放到(dào)整個(gè)中國(guó)的(de)大(dà)背景下去看,在(zài)上(shàng)個(gè)世紀三十年代,像這(zhè)樣高水平的(de)民族志,恐怕也(yě)是(shì)像鳳毛麟角一(yī / yì /yí)樣稀少的(de)著述。因此,現在(zài)影印出(chū)版馬長壽先生這(zhè)部書稿,對于(yú)中國(guó)民族學和(hé / huò)社會學的(de)發展而(ér)言,首先就(jiù)具有重大(dà)的(de)學術史意義。

按照我的(de)理解,從社會學角度看,馬長壽先生當年花費很大(dà)精力寫出(chū)這(zhè)部《涼山羅夷考察報告》,是(shì)要(yào / yāo)爲(wéi / wèi)世所用的(de),也(yě)就(jiù)是(shì)服務于(yú)當時(shí)的(de)社會,讓外界更好地(dì / de)認識和(hé / huò)理解彜族社會,以(yǐ)妥善處置各項問題。然而(ér)在(zài)箱底裏積壓幾十年之(zhī)後,到(dào)了(le/liǎo)今天,就(jiù)像馬長壽先生所說(shuō)的(de)那樣——“情勢變了(le/liǎo)”,即在(zài)時(shí)過境遷之(zhī)後,其應用于(yú)現實社會的(de)價值,已随着時(shí)間的(de)流逝而(ér)明顯減低。可是(shì),若從曆史研究角度來(lái)看,或者是(shì)從深入認識涼山彜區社會與文化背景這(zhè)一(yī / yì /yí)視角來(lái)看,其經典性價值,不(bù)減反增,而(ér)且會随着當地(dì / de)社會的(de)迅速變化而(ér)日漸增高,會産生越來(lái)越大(dà)的(de)曆史價值,轉化成了(le/liǎo)馬長壽先生畢生研究的(de)民族史這(zhè)一(yī / yì /yí)學科的(de)重要(yào / yāo)資料。在(zài)我看來(lái),這(zhè)也(yě)是(shì)這(zhè)部書在(zài)今天最主要(yào / yāo)的(de)價值。

除了(le/liǎo)研究彜族彜區本身的(de)曆史之(zhī)外,參照彜族的(de)曆史來(lái)解析中原王朝統治區内的(de)曆史現象,也(yě)是(shì)很多前輩學者做過的(de)重要(yào / yāo)工作。大(dà)的(de)類比推論,如奴隸制這(zhè)樣的(de)問題,自不(bù)必說(shuō),還有中國(guó)古代很多具體的(de)制度,有人(rén)也(yě)借鑒彜族的(de)情況,做過探讨。例如,馬學良先生有一(yī / yì /yí)篇《古禮新證》(原載《中央民族學院學報》1985年第2期,後收入作者文集《馬學良民族研究文集》),就(jiù)分别舉述“椎牲”“社祭”“相見賦詩”“釁禮”“祭祀割羊牲登其首”這(zhè)樣幾個(gè)題目,論述了(le/liǎo)彜禮同中原古禮的(de)相似性和(hé / huò)相通性。

閱讀馬長壽先生這(zhè)部《涼山羅夷考察報告》,無處不(bù)讓我感覺這(zhè)實在(zài)是(shì)一(yī / yì /yí)部以(yǐ)良心、良筆寫成的(de)良書。然而(ér)學術研究就(jiù)是(shì)一(yī / yì /yí)件讓人(rén)遺憾的(de)事兒。在(zài)當年,一(yī / yì /yí)個(gè)在(zài)中國(guó)北方長大(dà)的(de)漢族學者,深入西南彜區去做考察,畢竟還是(shì)一(yī / yì /yí)件很困難的(de)事兒。馬長壽先生爲(wéi / wèi)寫這(zhè)部報告,先後兩次進入彜區,但在(zài)大(dà)小涼山彜區前後停留的(de)時(shí)間,總共不(bù)過七個(gè)月上(shàng)下。在(zài)這(zhè)有限的(de)時(shí)間内,其考察的(de)深度和(hé / huò)認知的(de)準确性,是(shì)難以(yǐ)做到(dào)盡善盡美的(de)。這(zhè)是(shì)我們今天在(zài)閱讀這(zhè)份報告并利用它來(lái)從事相關研究時(shí)需要(yào / yāo)适當予以(yǐ)關注的(de)。

譬如,關于(yú)彜族的(de)曆法問題,《涼山羅夷考察報告》第十編《曆法與年節》有如下記述: 紀日、紀月、紀年之(zhī)序,皆以(yǐ)鼠始,以(yǐ)豬終,共計十二動物之(zhī)名,以(yǐ)名日月年,爲(wéi / wèi)一(yī / yì /yí)周。周而(ér)後始,以(yǐ)序例推。……羅曆以(yǐ)漢曆之(zhī)正月爲(wéi / wèi)雞月,……十二月爲(wéi / wèi)猴月。

這(zhè)意味着彜曆與漢曆大(dà)緻相同,也(yě)是(shì)一(yī / yì /yí)年十二個(gè)月,即采用所謂陰陽合曆,積月爲(wéi / wèi)年。這(zhè)種陰陽合曆的(de)關鍵,在(zài)于(yú)重視月相,而(ér)陰陽合曆的(de)要(yào / yāo)義在(zài)于(yú)合理地(dì / de)搭配年與月,其關鍵點乃是(shì)設置閏月。可是(shì),馬長壽先生卻又記述說(shuō):“羅夷之(zhī)時(shí)日觀念,最注重者爲(wéi / wèi)日,于(yú)月則漸淡泊,于(yú)年則更漠然矣。”假若果真如此,那麽,何以(yǐ)還會有十二個(gè)月的(de)設置?這(zhè)樣的(de)情狀,實在(zài)是(shì)令人(rén)無法理解的(de),其間必有誤解誤記的(de)地(dì / de)方存在(zài),即所謂語焉未明者在(zài)焉。

對比國(guó)民政府中國(guó)西部科學院在(zài)1934年所寫的(de)調查報告《雷馬峨屏調查記》和(hé / huò)江應梁先生的(de)《涼山夷族的(de)奴隸制度》,即得以(yǐ)知曉,其實彜族本族的(de)曆法,是(shì)一(yī / yì /yí)種十月太陽曆,即每年十個(gè)月,每月三十六天,另有五天或六天爲(wéi / wèi)“過年日”,一(yī / yì /yí)年總計三百六十五天或三百六十六天,而(ér)劃分一(yī / yì /yí)年爲(wéi / wèi)十二個(gè)月的(de)紀月形式,完全是(shì)因與漢人(rén)交往而(ér)吸納來(lái)的(de)漢家制度(劉堯漢《涼山彜族太陽曆考釋》,見作者《彜族社會曆史調查研究文集》)。

天文曆法,是(shì)一(yī / yì /yí)個(gè)民族文化構成中的(de)核心要(yào / yāo)素,而(ér)厘清這(zhè)一(yī / yì /yí)情況的(de)意義,則不(bù)僅是(shì)可以(yǐ)讓我們更好地(dì / de)認識彜族文化,更深地(dì / de)追溯其曆史淵源,更爲(wéi / wèi)重要(yào / yāo)的(de)是(shì),它還可以(yǐ)啓發我們更好地(dì / de)認識中原地(dì / de)區早期文明的(de)一(yī / yì /yí)些基本内容。譬如,夏代究竟實行的(de)是(shì)太陽曆還是(shì)陰陽合曆?孔子(zǐ)所說(shuō)“夏時(shí)”指的(de)究竟是(shì)什麽?商朝後期與“祀周”近乎一(yī / yì /yí)緻的(de)“祀”表述的(de)到(dào)底是(shì)太陽年還是(shì)“陰陽混合年”?四海同心,四夷同日,所有的(de)人(rén),頭頂上(shàng)照耀的(de)都是(shì)那同一(yī / yì /yí)輪太陽,天道(dào)天理,不(bù)能不(bù)相通相融。

2020年1月21日記

總社微信公衆号

總社微信公衆号 首陽雲知

首陽雲知