12月8日出(chū)版的(de)《三秦都市報》刊發了(le/liǎo)由本報記者趙争耀采寫的(de)新聞特寫《我們所做的(de) 就(jiù)是(shì)要(yào / yāo)記住這(zhè)個(gè)人(rén)》,對12月7日在(zài)北京中國(guó)社會科學院考古研究所舉辦的(de)《徐旭生陝西考古日記》新書發布會暨日記手稿捐贈儀式進行了(le/liǎo)全面報道(dào)。

新聞特寫以(yǐ)發布會現場專家的(de)發言爲(wéi / wèi)素材,從陝西考古會的(de)成立,徐旭生功不(bù)可沒;他(tā)把人(rén)生中最重要(yào / yāo)的(de)時(shí)光貢獻給了(le/liǎo)陝西;記住這(zhè)個(gè)人(rén),就(jiù)記住了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)份擔當;把考古人(rén)樂于(yú)奉獻的(de)精神傳承好等四個(gè)方面追憶了(le/liǎo)徐旭生先生淡泊名利,勇于(yú)擔當,主持寶雞鬥雞台遺址發掘,并進行渭河流域考古調查,對陝西考古史乃至中國(guó)考古史作出(chū)卓越貢獻的(de)事迹,表達了(le/liǎo)對徐旭生先生的(de)感佩、尊敬和(hé / huò)懷念,相信《徐旭生陝西考古日記》的(de)出(chū)版,必将引起學術界及有關各界的(de)積極關注,讓更多的(de)人(rén)感受到(dào)中國(guó)第一(yī / yì /yí)代考古人(rén)的(de)家國(guó)情懷和(hé / huò)奉獻精神,從中汲取力量,并将其傳承和(hé / huò)發揚光大(dà)。

全文轉載如下:

我們所做的(de) 就(jiù)是(shì)要(yào / yāo)記住這(zhè)個(gè)人(rén)

——《徐旭生陝西考古日記》正式出(chū)版發行

《三秦都市報》記者:趙争耀

《徐旭生陝西考古日記》圖書書影

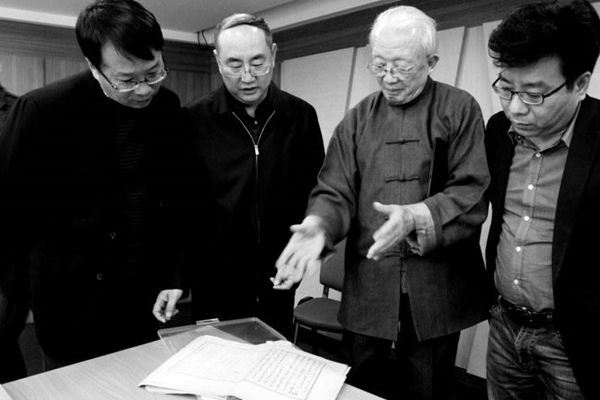

徐桂倫(前排右)代表家屬将徐旭生手稿捐贈給陝西省考古研究院

徐桂倫(右二)向與會專家介紹父親留下的(de)珍貴手稿

83年前,由國(guó)立北平研究院與陝西省政府共同組建的(de)陝西考古會正式成立,他(tā)帶着學生兼同事蘇秉琦來(lái)到(dào)陝西,主持寶雞鬥雞台遺址發掘,并進行渭河流域考古調查,至今陝西考古界仍認爲(wéi / wèi),這(zhè)兩項考古活動,标志着“陝西現代田野考古的(de)奠基和(hé / huò)起步”;陝西省文物局局長趙榮曾多次提到(dào)“無論在(zài)中國(guó)新文化史範疇,還是(shì)在(zài)中國(guó)考古史視野,他(tā)都是(shì)舉足輕重的(de)人(rén)物”……

他(tā)就(jiù)是(shì)徐旭生,中國(guó)現代著名考古學家、古史專家和(hé / huò)教育家。12月7日,由中國(guó)社科院考古研究所、陝西省考古研究院和(hé / huò)陝西師範大(dà)學出(chū)版總社主辦的(de)《徐旭生陝西考古日記》新書發布會在(zài)北京舉行。該書首次公布了(le/liǎo)徐旭生從1933年2月到(dào)1935年6月在(zài)陝西組建陝西考古會,并主持寶雞鬥雞台考古工作期間的(de)日記,生動地(dì / de)展現了(le/liǎo)中國(guó)第一(yī / yì /yí)代考古人(rén)的(de)家國(guó)情懷!

陝西考古會的(de)成立 徐旭生功不(bù)可沒

徐旭生(1888—1976),名炳昶,字旭生,曾留學法國(guó)巴黎大(dà)學,學習哲學。先後擔任北京大(dà)學教務長、北平研究院史學研究所所長等職務。1927年,擔任“中瑞西北科學考察團”中方團長。這(zhè)個(gè)考察團的(de)組成,結束了(le/liǎo)從19世紀末以(yǐ)來(lái)我國(guó)大(dà)批珍貴文物任外國(guó)人(rén)随意拿走的(de)屈辱曆史,讓中國(guó)不(bù)再出(chū)現第二個(gè)斯坦因。

“83年前,陝西考古會的(de)成立,他(tā)功不(bù)可沒!”《徐旭生陝西考古日記》一(yī / yì /yí)書的(de)注釋者、上(shàng)海大(dà)學中國(guó)藝術産業研究院執行院長羅宏才教授說(shuō),1929年6月,時(shí)任北平大(dà)學正、副校長的(de)李石曾、李書華經充分醞釀讨論,緻函南京政府教育部,請求成立旨在(zài)探讨、研究人(rén)文曆史與考據鑒古等門類學科在(zài)内的(de)北平研究院。這(zhè)一(yī / yì /yí)建議得到(dào)了(le/liǎo)當時(shí)中央研究院院長蔡元培、教育部部長王世傑等人(rén)的(de)重視,不(bù)久即由南京政府教育部正式行文,宣布成立北平研究院,下設文學、史學等部,以(yǐ)李石曾、李書華分别擔任正副院長,以(yǐ)第二師範學院院長徐旭生任史學研究會會長兼考古組主任。北平研究院成立以(yǐ)後,即将陝西、河南、山東、河北等中原省區作爲(wéi / wèi)該院進行考古發掘與研究的(de)重點工作地(dì / de)區。北平研究院最初設想先期在(zài)陝西成立分院,等待經驗成熟之(zhī)後,再逐步在(zài)其他(tā)相關省區設立分院來(lái)擴充勢力。1933年2月,徐旭生以(yǐ)北平研究院史學研究所考古組主任的(de)公開身份赴陝籌設北平研究院駐陝分院。

徐旭生等人(rén)受命以(yǐ)後,于(yú)民國(guó)二十二年春季抵達西安,住馬坊門一(yī / yì /yí)帶寓所。“此次來(lái)陝,徐先生心理上(shàng)做了(le/liǎo)充分的(de)準備。爲(wéi / wèi)開展工作,他(tā)一(yī / yì /yí)面積極開展西安周圍渭水兩岸的(de)古迹調查,一(yī / yì /yí)面用懇談、拜訪、請客等各種方式,廣泛與陝西省政府部分要(yào / yāo)員以(yǐ)及各界名流頻繁接觸,竭力宣揚在(zài)陝籌設北平研究院分院的(de)好處與意義。”羅宏才說(shuō),由于(yú)陝西士紳普遍反對由北平研究院獨家在(zài)陝設立分院的(de)議項,當年九、十月間,徐旭生等人(rén)與陝西名流張扶萬等多次商議,提出(chū)由北平研究院與陝西省政府合組陝西考古會,以(yǐ)便開展正常工作的(de)設想。

在(zài)獲悉北平研究院願意合組陝西考古會的(de)消息後,陝西省政府曾就(jiù)考古會之(zhī)歸屬、機構設置、工作程序、經費來(lái)源等一(yī / yì /yí)系列實質性問題有過一(yī / yì /yí)番熱烈的(de)争論。在(zài)統一(yī / yì /yí)認識的(de)前提下,陝西省政府即于(yú)1934年1月中旬電邀北平研究院李書華等人(rén),來(lái)陝商議籌設陝西考古會之(zhī)有關事宜。李書華、翁文灏等人(rén)應邀來(lái)陝後,受到(dào)陝西省政府有關部門的(de)熱情接待。經雙方一(yī / yì /yí)再商議,陝西考古會于(yú)1934年2月1日在(zài)西安新城省府大(dà)樓内宣告成立。

他(tā)把人(rén)生中最重要(yào / yāo)的(de)時(shí)光貢獻給了(le/liǎo)陝西

“1933年,徐先生45歲。在(zài)知識分子(zǐ)最好的(de)年華,徐旭生先生接受北平研究院委托來(lái)陝西籌設分院。這(zhè)是(shì)他(tā)人(rén)生中重要(yào / yāo)的(de)一(yī / yì /yí)個(gè)轉折。這(zhè)一(yī / yì /yí)轉折,對已經功成名就(jiù)的(de)徐先生來(lái)說(shuō),實在(zài)是(shì)一(yī / yì /yí)份苦差事。”陝西省文物局局長趙榮滿懷深情地(dì / de)說(shuō),徐先生放棄大(dà)學的(de)教職,放棄北京優越的(de)生活環境,甚至放棄來(lái)自家鄉河南大(dà)學校長的(de)聘書,放棄自己從1913年上(shàng)巴黎大(dà)學起就(jiù)從事的(de)哲學研究,到(dào)當時(shí)堪稱荒蠻之(zhī)地(dì / de)的(de)陝西,重新開創一(yī / yì /yí)個(gè)新的(de)學科和(hé / huò)事業,勇氣、膽氣、鬥志,令人(rén)感佩。此後的(de)四年,他(tā)把人(rén)生中最重要(yào / yāo)的(de)時(shí)光貢獻給了(le/liǎo)陝西,貢獻給了(le/liǎo)寶雞鬥雞台,在(zài)陝西考古史乃至中國(guó)考古史上(shàng)留下了(le/liǎo)濃墨重彩的(de)一(yī / yì /yí)筆。

寶雞古稱陳倉,是(shì)周、秦王朝的(de)發祥地(dì / de),也(yě)是(shì)周、秦文化的(de)搖籃。古陳倉即今日之(zhī)鬥雞台地(dì / de)區,在(zài)寶雞市東約7公裏處,北依渭北平原,南臨渭河,曆史上(shàng)稱爲(wéi / wèi)“陳倉北阪城”。1934年4月26日,由北平研究院史學研究會和(hé / huò)陝西省政府聯合組建的(de)陝西考古會,在(zài)徐旭生、蘇秉琦等考古學家的(de)帶領下,開始對寶雞鬥雞台墓地(dì / de)進行考古發掘。在(zài)三次較大(dà)規模的(de)發掘中,以(yǐ)溝東區的(de)發掘成果最爲(wéi / wèi)顯著,共發現墓地(dì / de)104座,并出(chū)土了(le/liǎo)大(dà)量珍貴文物。此次考古堪稱陝西考古“第一(yī / yì /yí)鏟”,是(shì)陝西考古史具有裏程碑意義的(de)重要(yào / yāo)事件。

“1937年‘七七事變’後,日本侵略軍在(zài)相繼占領華北、晉中、魯、豫等地(dì / de)後,又将戰火延燒至晉南以(yǐ)至毗鄰陝西的(de)黃河沿岸,西部門戶潼關城隘随之(zhī)遭受日寇大(dà)炮肆虐轟擊,彈痕累累,故都西安也(yě)旋即陷于(yú)日寇飛機的(de)頻繁空襲中。”羅宏才說(shuō),在(zài)殘酷的(de)戰争面前,綿亘三年之(zhī)久的(de)鬥雞台發掘不(bù)得不(bù)宣布暫行中止,主要(yào / yāo)工作人(rén)員被迫相繼撤退西南、陝南,保存于(yú)考古會内的(de)大(dà)量珍貴文物随時(shí)面臨戰火的(de)觊觎、吞噬,工作秩序已趨于(yú)紊亂。爲(wéi / wèi)對抗日本侵略軍的(de)瘋狂進攻,确保文物安全。在(zài)艱苦的(de)環境下,陝西考古會留守人(rén)員與西安的(de)其他(tā)相關機構同仁一(yī / yì /yí)起,受南京中央古物保管委員會、西京籌委會,以(yǐ)及陝西省政府等相關機構的(de)部署指揮,勇敢地(dì / de)擔負起糧道(dào)巷本部千餘件文物的(de)移藏保護任務,并秘密對其實施了(le/liǎo)周密穩妥地(dì / de)轉移埋藏。

記住這(zhè)個(gè)人(rén) 就(jiù)記住了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)份擔當

“中國(guó)自古不(bù)缺乏卓爾不(bù)群的(de)學者,缺乏的(de)往往是(shì)既有社會責任感又有協調力和(hé / huò)遠見卓識的(de)戰略家。他(tā)們不(bù)但自身學問淵博,深具學術戰略眼光,還不(bù)懼辛苦煩勞,在(zài)紛纭世間開辟出(chū)一(yī / yì /yí)方淨土,做出(chū)一(yī / yì /yí)番事業。幸賴有此一(yī / yì /yí)批人(rén),才能在(zài)苦難深重的(de)近代開創出(chū)中國(guó)科學的(de)啓蒙。徐旭生先生即是(shì)其中的(de)卓越者!”趙榮說(shuō),無論在(zài)中國(guó)新文化史範疇,還是(shì)在(zài)中國(guó)考古史視野,徐旭生先生都是(shì)舉足輕重的(de)人(rén)物。遺憾的(de)是(shì),由于(yú)特殊的(de)曆史原因,徐先生非但未被大(dà)衆所知曉,即便在(zài)他(tā)筚路藍縷竭力開創的(de)中國(guó)考古學領域也(yě)未能得到(dào)應有的(de)重視,以(yǐ)至于(yú)最具權威的(de)《中國(guó)大(dà)百科全書·考古學》“著名金石學家、考古學家”序列,也(yě)未出(chū)現徐旭生其人(rén)的(de)詞條。

“然而(ér),歲月流逝,徐旭生先生的(de)豐功偉績湮沒在(zài)曆史的(de)塵埃中。幸得羅宏才教授耗費二十餘年心血挖掘整理徐旭生先生相關資料,先生的(de)成就(jiù)才拂去蒙塵。”趙榮說(shuō),《徐旭生陝西考古日記》如實記錄徐旭生先生在(zài)陝西這(zhè)段工作經曆。正如羅宏才教授所言:“日記更用很大(dà)篇幅來(lái)絮絮記述陝西名勝風貌、古迹狀态、調查情趣、發掘經過、學術追求、省院争鋒、政壇見聞、人(rén)事糾葛、财政拮據、工作艱難、險象環生,以(yǐ)及民生現象、鄉俗俚語、社會弊病、地(dì / de)方教育、宗教活動、人(rén)文地(dì / de)理、民間藝術等更爲(wéi / wèi)廣闊的(de)社會生活層面……一(yī / yì /yí)部看似狹小的(de)日記體量,已遠遠超過一(yī / yì /yí)般叙事日記與專題日記所産生的(de)功用與影響,俨然一(yī / yì /yí)部活生生的(de)20世紀30年代陝西文物調查發掘記錄及關中社會文化史篇。”

作爲(wéi / wèi)文物大(dà)省,陝西考古的(de)曆程,在(zài)某種程度上(shàng)可以(yǐ)說(shuō)是(shì)中國(guó)考古學的(de)發展縮影。當年徐旭生帶着學生兼同事蘇秉琦來(lái)到(dào)陝西,主持寶雞鬥雞台遺址發掘,并進行渭河流域考古調查,至今陝西考古界仍認爲(wéi / wèi),這(zhè)兩項考古活動,标志着“陝西現代田野考古的(de)奠基和(hé / huò)起步”。“《徐旭生陝西考古日記》的(de)出(chū)版必将引起學術界及有關各界的(de)積極關注,我們有理由期待這(zhè)部著作的(de)出(chū)版,能對陝西文物考古工作帶來(lái)重要(yào / yāo)的(de)營養與支持。同時(shí),作爲(wéi / wèi)文物工作者,我們今天所做的(de)這(zhè)一(yī / yì /yí)切,就(jiù)是(shì)要(yào / yāo)記住徐旭生這(zhè)個(gè)人(rén),記住這(zhè)個(gè)人(rén),就(jiù)記住了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)段曆史,記住了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)份擔當,記住了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)種情懷,記住了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)種責任!”趙榮說(shuō),《徐旭生陝西考古日記》雖是(shì)徐先生學術遺産的(de)部分成果,但對重新評價先生的(de)學術地(dì / de)位和(hé / huò)工作價值,尤其是(shì)對認識先生對陝西考古的(de)重要(yào / yāo)貢獻,意義重大(dà)。

把考古人(rén)樂于(yú)奉獻的(de)精神傳承好

“父親在(zài)寶雞鬥雞台主持考古的(de)這(zhè)一(yī / yì /yí)段時(shí)間,我還是(shì)學齡前的(de)幼童,根本不(bù)懂。以(yǐ)後長大(dà)了(le/liǎo),時(shí)事變遷,與父親聚少離多,隻有很短暫的(de)時(shí)間與父親生活在(zài)一(yī / yì /yí)起。在(zài)這(zhè)很短暫的(de)時(shí)間裏,也(yě)沒有聽父親再提到(dào)過這(zhè)一(yī / yì /yí)段考古的(de)事情。後來(lái),在(zài)整理父親一(yī / yì /yí)生的(de)經曆的(de)時(shí)候,才知道(dào)這(zhè)件事情,但也(yě)就(jiù)隻一(yī / yì /yí)個(gè)名字——陝西寶雞鬥雞台。”徐旭生的(de)次子(zǐ)徐桂倫坦言,當年隻知道(dào)父親在(zài)陝西進行過考古工作,其他(tā)具體的(de)經曆一(yī / yì /yí)無所知,完全是(shì)一(yī / yì /yí)片空白。直到(dào)5年前看到(dào)羅宏才教授所著的(de)《陝西考古會史》的(de)初稿時(shí),才對這(zhè)段曆史有了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)個(gè)比較系統的(de)了(le/liǎo)解。如今,由陝西師範大(dà)學出(chū)版總社出(chū)版發行的(de)《徐旭生陝西考古日記》更加翔實地(dì / de)記錄了(le/liǎo)父親在(zài)艱苦環境下籌建陝西考古會,在(zài)陝西各地(dì / de)進行文物調查以(yǐ)及在(zài)寶雞鬥雞台考古的(de)真實情況。

“《徐旭生陝西考古日記》是(shì)徐先生遠赴陝西組建陝西考古會、主持寶雞鬥雞台遺址考古發掘工作期間的(de)記錄,是(shì)陝西考古史不(bù)可或缺的(de)珍貴資料,在(zài)國(guó)家積極推動‘一(yī / yì /yí)帶一(yī / yì /yí)路’倡議,絲綢之(zhī)路再次成爲(wéi / wèi)焦點和(hé / huò)熱點的(de)背景下,徐先生在(zài)陝西的(de)考古工作更顯出(chū)極大(dà)的(de)現實意義。”陝西師範大(dà)學出(chū)版總社社長劉東風說(shuō),透過這(zhè)本日記,我們可以(yǐ)感受到(dào)中國(guó)第一(yī / yì /yí)代考古人(rén)的(de)家國(guó)情懷和(hé / huò)奉獻精神!習近平總書記在(zài)十九大(dà)報告中指出(chū)“文化自信是(shì)一(yī / yì /yí)個(gè)國(guó)家、一(yī / yì /yí)個(gè)民族發展中更基本、更深沉、更持久的(de)力量。”今天,我們回望80多年前徐旭生先生這(zhè)一(yī / yì /yí)代考古人(rén)的(de)所思、所想、所爲(wéi / wèi),依然能感受到(dào)這(zhè)種力量,并爲(wéi / wèi)這(zhè)種力量所震撼、感動!

在(zài)當天舉行的(de)《徐旭生陝西考古日記》新書發布會後,北京大(dà)學考古文博學院教授李伯謙、中國(guó)社科院考古研究所所長陳星燦等專家學者以(yǐ)及徐旭生先生家屬和(hé / huò)友人(rén)代表,暢談了(le/liǎo)各自對徐旭生先生和(hé / huò)中國(guó)考古研究的(de)看法。徐桂倫代表家屬與陝西省考古研究院院長孫周勇簽署協議,将徐旭生先生手稿無償捐贈給陝西省考古研究院,藏于(yú)正在(zài)籌建的(de)陝西考古博物館。“感謝徐旭生先生爲(wéi / wèi)陝西考古事業所作的(de)貢獻,我們一(yī / yì /yí)定不(bù)負重托,将這(zhè)批資料保管好,把考古人(rén)樂于(yú)奉獻的(de)精神傳承好!”孫周勇說(shuō)。

總社微信公衆号

總社微信公衆号 首陽雲知

首陽雲知